Les canons de la beauté masculine et leur évolution historique

La beauté est relative. Vous avez sûrement entendu cette maxime plusieurs fois; et c'est, en fait, vrai. Il n'y a pas de beauté "officielle", et le concept de ce qui est beau et de ce qui ne l'est pas a changé, en fonction de la culture et du moment historique.

On pense souvent que les canons de la beauté incombent principalement aux femmes et, cependant, ce n'est pas vrai. Les hommes ont historiquement été liés à des idéaux différents autant que les femmes et, en fait, le sont toujours; Ce qui se passe, c'est qu'en raison de diverses variables, cela a tendance à passer plus inaperçu.

Comment l'idéal masculin a-t-il évolué au cours de l'histoire ? Dans cet article, nous tenterons de résumer brièvement l'évolution des canons de la beauté masculine à travers différentes périodes historiques.

- Article associé: "Qu'est-ce que la psychologie culturelle?"

Les canons de la beauté masculine et leur évolution dans l'histoire

Pratiquement depuis que l'être humain existe, il existe un canon de beauté. Les premières communautés humaines (et aussi nos plus proches parents, les Néandertaliens) affichaient déjà certaines coutumes esthétiques qui reflétaient des idéaux spécifiques de ce qui était et de ce qui n'était pas beau.

Des tatouages rituels à la parure corporelle avec des bijoux en coquillages, pierres et os; tout cela est une manifestation claire qu'au-delà de ses possibles connotations rituelles, les hommes et les femmes ont été vivement intéressés et dès le début à se sentir beaux et attirants.

la beauté du corps

Mais les variables dans l'idée du beau ne se limitent pas simplement aux parures extérieures. Le premier aspect à prendre en compte est notre enveloppe originelle, c'est-à-dire le corps. En effet, le corps humain a fait l'objet de multiples appréciations au cours des siècles, appréciations qui ont dépendu des différentes cultures qui l'ont examiné et valorisé. Aujourd'hui encore, alors que la mondialisation plane sur le monde sans aucune barrière, nous trouvons des communautés humaines qui résistent au canon "officiel" de la beauté et continuent d'adhérer à leur tradition. C'est le cas, par exemple, des Bodi, une tribu qui vit en Éthiopie.

L'idéal masculin des Bodi est considérablement éloigné de ce qu'en Occident on appellerait "beau". Et c'est que cette culture a un curieux rituel: pendant des mois, les hommes de la tribu sont enfermés et nourris avec un régime hypercalorique, composé de lait et de sang de vache, qui leur fait tripler leur poids corporel en peu de temps temps. Le dernier jour, une grande fête est organisée, au cours de laquelle les hommes affichent leur abdomen bombé en raison d'un excès de graisse. Celui qui a le plus gros ventre est celui qui remporte la main de la plus belle jeune femme de la tribu.

Pour les Bodi, la beauté masculine passe par l'embonpoint, une idée étroitement liée à la notion de statut: un abdomen bombé indique un régime riche en graisses qui assure la survie dans un monde où la nourriture n'est pas toujours disponible suffisant. Aujourd'hui encore, à une époque où les Bodi ont accès à la nourriture, nous voyons que cette idée ancienne a survécu jusqu'à nos jours et a adhéré à leur culture comme le prototype à partir duquel la beauté de un mâle.

- Vous etes peut etre intéressé: "Les canons de la beauté: quels sont-ils et comment influencent-ils la société ?"

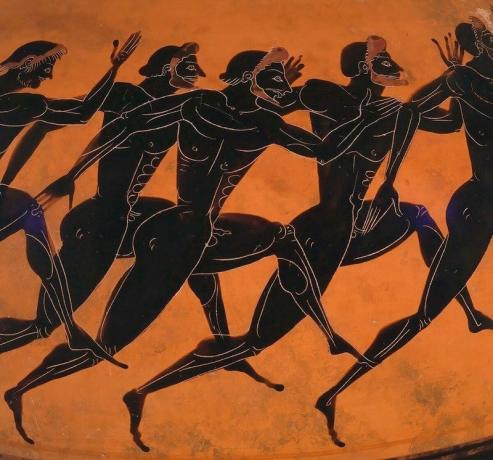

Des corps musclés et athlétiques

Aux antipodes de l'idéal bodi de la beauté masculine, nous avons, bien sûr, l'idéal classique (qui, d'une certaine manière et sans trop de changements, survit jusqu'à ce jour). Dans la Grèce antique, le canon de la beauté masculine a été puisé principalement dans le monde des athlètes et des gymnastes; Le corps idéal doit donc être proportionné et correctement tonique, sans être, oui, excessivement musclé.

Grecia propose un homme qui, bien qu'il soit directement tiré de la réalité, présente sous sa forme idéalisée une série de proportions qui ne se retrouvent pas toujours dans la nature. On peut donc dire que le canon grec de la beauté masculine est un parfait équilibre entre un corps réel (celui des athlètes, des guerriers et des gymnastes) et un canon idéal spécifique, qui a varié au fil des ans. des siècles. Ainsi, pour Políkleitos (480 a. c-420 av. C) le corps idéal devrait mesurer sept fois la tête. Son œuvre la plus célèbre, la doryphore, est considérée comme la représentation en marbre de l'idéal masculin de l'époque: on y voit un homme, d'un indéfini entre jeunesse et maturité, avec un corps athlétique et bien formé et des muscles délicieusement musclés. dessiné.

Avec l'Hermès de Praxitèle (IVe siècle av. C.) on retrouve une évolution de cet idéal, puisque, bien que le dieu présente le même corps athlétique que son prédécesseur, on voit que sa silhouette se replie en un contreposte ce qui fait légèrement osciller son volume. Nous sommes face à la silhouette typique en « S » qui était si courante à l'époque hellénistique; un homme tout aussi musclé, mais beaucoup plus subtil et léger.

- Article associé: "Les 5 âges de l'Histoire (et leurs caractéristiques)"

L'homme médiéval stylisé

Évidemment, on ne saurait résumer en si peu de lignes l'évolution de l'idéal de beauté masculine. Mais on parlera de moments clés, dont on pourra extraire une vision assez complète de l'ensemble.

On a beaucoup parlé de la spiritualité médiévale exacerbée et de l'oubli dans lequel le sujet de la beauté corporelle est tombé durant ces années. Ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. On ne peut concevoir une époque ou une culture sans un idéal de beauté spécifique, et le Moyen Âge ne fait pas exception.

On peut affirmer, même au risque de tomber dans le réductionnisme, que au moyen âge la beauté est couleur et lumière. Le beau doit nécessairement être lumineux, puisque la beauté émane de Dieu, et Dieu est lumière. Ainsi, les siècles médiévaux se colorent d'une extraordinaire gamme de couleurs, chacune plus intense et brillante. Plus une teinte est brillante, plus l'objet qu'elle orne sera considéré comme beau. Ainsi, la mystique Hildegarde de Bingen (1098-1179), parlant de Lucifer avant la chute (alors qu'il était le le plus bel ange) le décrit orné de pierres précieuses, dont la splendeur ne peut être comparée qu'à la étoiles.

Ainsi, l'idéal masculin de l'époque passe par une garde-robe décidément resplendissante. Il n'est pas rare de voir un chevalier vêtu d'un pourpoint cramoisi, d'un manteau bleu, d'un bas vert et d'un bas jaune. De la même manière, les bijoux ornent le sujet et l'entourent de beauté: rubis, émeraudes et saphirs, tous destinés à projeter une aura de lumière et de majesté autour de la personne concernée.

En revanche, à partir du XIIIe siècle, le canon de la beauté corporelle varie considérablement. La mode met l'accent sur des parties du corps telles que la taille (qui doit être très étroite) et les épaules (qui, au contraire, doivent être plus larges, mieux c'est). Donc, l'idéal masculin de l'époque ressemble à un triangle inversé, dont la forme est renforcée par l'utilisation d'épaulières rigides (à la manière des épaulières modernes) et de doublets extraordinairement courts et étroits. La ressemblance de ce canon masculin des derniers siècles du Moyen Âge avec celui des l'Égypte ancienne, selon laquelle les hommes devaient également avoir de larges épaules et une taille très étroite. étroit.

Cette brièveté des vêtements qui recouvrent le torse est conçue pour que les hommes exhibent deux parties dans lesquelles tombe à ce moment le foyer sexuel: d'une part, les jambes; de l'autre, les organes génitaux. Le masculin idéal a non seulement de larges épaules et une taille étroite, mais affiche également des jambes longues, toniques et minces dont le profil est accentué par le port de bas moulants. Quant aux organes génitaux, il y avait à l'époque un véritable tollé d'exagération, qui durera encore plusieurs siècles; C'est l'époque de la soi-disant "étui phallique", sorte de couverture rigide qui servait à protéger le organes génitaux masculins, puisque les doublets étant si courts, ils n'étaient couverts que par le chaussettes.

En résumé, à la fin du moyen âge on retrouve un homme musclé mais gracieux, à la silhouette stylisée rappelant les cathédrales gothiques et aux attributs masculins dûment marqués, symbole de "masculinité" et de "pouvoir". Un équilibre curieux entre un idéal presque éthéré et l'image du guerrier féroce qui se tient courageusement (et souvent grossièrement) dans la bataille et le tournoi.

Raffinement et délicatesse à la Renaissance

Renaissance C'est le temps des grands princes. Si le néoplatonisme du XVe siècle défend un type de beauté quasi symbolique, au-delà des canons et des proportions (une « beauté suprasensible », comme dirait Umberto Eco), au XVIe siècle, l'idéal masculin établi était celui du prince puissant, avec un corps fort et robuste, souvent épais, dont le meilleur exemple se trouve dans les portraits d'Henri VIII, considéré comme l'un des plus belle de l'époque. La rondeur des formes est un symbole de pouvoir, et la sveltesse apparaît plutôt comme un symptôme de faiblesse ou de lâcheté.

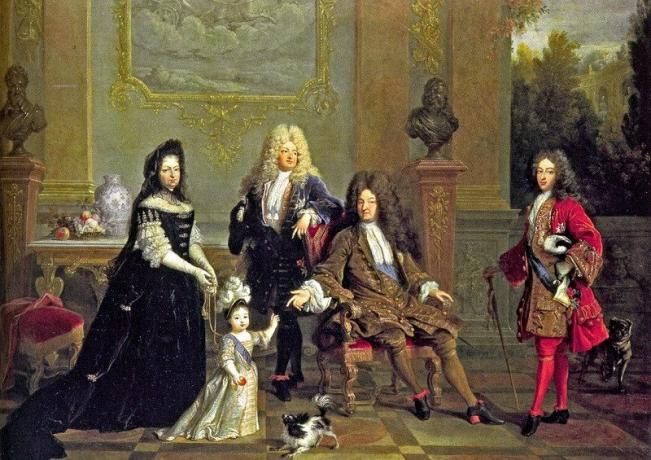

Mais puisque les canons sont là pour être brisés, surmontés et changés, à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle on retrouve le contraire. Il suffit de prendre les portraits de Louis XIV et de sa cour à Versailles pour en témoigner. L'idéal de l'homme a cessé d'être "masculin", et la beauté devient exclusivement liée à la grâce et à la "féminité".

Ainsi, l'homme « efféminé » est habilité, voire androgyne. La beauté masculine passe par l'utilisation de perruques frisées, la profusion de maquillage et de rouge à lèvres, ainsi que la dentelle, les nœuds et les chaussures à talons hauts. Nous sommes face à l'extinction de l'idéal guerrier et à l'apparition d'un idéal plutôt courtois, raffiné et exquis. L'homme baroque est un homme délicat, fin et courtois, et toute expression de "masculinité" extrême, qui des années auparavant était un symbole de statut, est maintenant considérée comme quelque chose de vulgaire et grossier.

Ainsi, cette élégance et cette délicatesse et ce "savoir-faire" sont liés à des parures qui, bien plus tard, seront considérées comme inappropriées pour les hommes.

la maladie est belle

Le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières et, à ce titre, le prototype de l'homme est celui de quelqu'un de réservé, de judicieux et de sobre, de moeurs modérées et de très intellectuel. Les décors du baroque passent de mode et, surtout après la Révolution française et l'avènement de son idéal « d'homme républicain », l'austère et le frugal deviennent à la mode. C'est le retour des idéaux classiques: harmonie, proportion, retenue.

L'arrivée du mouvement romantique bouscule une fois de plus le panorama esthétique. Comme le romantisme prône le sublime, c'est-à-dire ce qui échappe à la raison et est au-delà du fini, un type d'homme taciturne, sombre et surtout mélancolique devient à la mode. La mélancolie (qui, d'autre part, n'est pas nouvelle dans l'histoire), est l'état par excellence de l'artiste romantique. Donc, le beau sera forcément tout "malade", le décadent, l'inachevé, ce qui aurait pu être et n'a pas été.

L'homme du romantisme est individualiste et plein de rébellion. Cela se voit dans ses cheveux longs et en désordre, dans son apparence quelque peu négligée et, surtout, dans le feu de son regard. L'idéal de la beauté masculine de l'époque romantique est un homme au visage pâle et émacié, qui met en valeur le regard intense de ses yeux. Nous sommes à nouveau face au malade comme source de beauté: plus la pâleur et la maigreur sont grandes, plus l'attractivité est grande. Et, si le sujet a « la chance » d'avoir de la fièvre, tant mieux; la température corporelle élevée accentuera l'étrange éclat du regard et ménagera quelques "beaux" sillons sous les yeux.

La beauté de l'androgyne

Probablement l'opposé de cet idéal est le célèbre dandy, dont Oscar Wilde est le meilleur exemple.

A la fin du 19ème siècle, le concept de "l'art pour l'art" est un véritable mode de vie pour beaucoup d'hommes, qui voient l'existence comme une œuvre d'art qu'il faut vivre pleinement. Le dandy est donc un homme qui cultive son image à l'extrême, qui porte des vêtements étranges mais exquis, et qui est enveloppé dans un raffinement et une opulence qui contrastent énormément avec l'idéal masculin "officiel", le gris et le correct bourgeois.

Les dandys de la fin du XIXe et du début du XXe siècle sont délibérément efféminés, voire androgynes. Elles prennent soin de leur corps et de leur apparence avec une précision qu'elles qualifieraient à l'époque de « féminine ». Il en est resté quelque chose dans les premières décennies du XXe siècle, même si dans ce cas les femmes étaient les protagonistes, qui ont quitté leur "féminité" traditionnelle pour chercher de nouvelles façons d'exprimer la beauté. C'est le temps de la beauté androgyne.

On ne peut pas résumer ici tous les idéaux masculins qui se sont succédés au XXe siècle, mais on peut se demander: quel idéal est celui qui prévaut aujourd'hui? Un homme proche de doryphore de Polykleitos, ou plutôt un homme stylisé et androgyne ?

L'idéal de beauté est en constante évolution. Nous sommes héritiers de multiples manifestations culturelles, nos prototypes les combinent donc un peu toutes. L'intéressant est de vérifier qu'il n'y a pas de vérité absolue, et que ce que l'on peut considérer comme « beau » ou « laid » peut ne pas l'être sous d'autres latitudes ou dans d'autres contextes sociaux et historiques. Car quoi de plus différent que les hommes de la tribu Bodi et les athlètes de la Grèce antique? Et pourtant, les deux sont considérés comme beaux dans leur contexte, prouvant une fois de plus que la beauté est relative.