वायुमंडल की परतें

वायुमंडल गैस का आवरण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। अध्ययन क्षेत्र के आधार पर वायुमंडल को सतह से बाहरी अंतरिक्ष तक कई परतों में विभाजित किया जा सकता है।

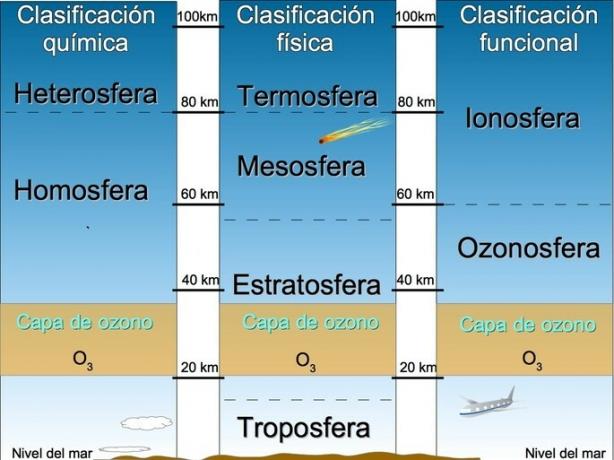

भौतिकी में, जब तापमान के पैटर्न की तुलना की जाती है, तो वातावरण को चार परतों में विभाजित किया जाता है: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। रसायन विज्ञान में इसे गैसों की संरचना के आधार पर समद्विबाहु और विषममंडल में विभाजित किया गया है। कार्य के आधार पर, वायुमंडल को ओजोनोस्फीयर और आयनोस्फीयर में विभाजित किया गया है।

नीचे हम वायुमंडल की विभिन्न परतों और उनकी विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं।

क्षोभ मंडल

क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह के संपर्क में वातावरण की परत है। यह जीवन के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जहां जलवायु घटनाएं होती हैं, जैसे कि बर्फबारी, तूफान, हवाएं और बादल।

यह ध्रुवों पर 0 किमी से 10 किमी की ऊँचाई तक भूमध्य रेखा पर 17 किमी ऊँचाई तक फैला हुआ है। क्षोभमंडल में तापमान ऊंचाई में बढ़ने के साथ कम हो जाता है।

NS ट्रोपोपॉज़ यह क्षोभमंडल और अगली परत के बीच का संक्रमण चरण है जो समताप मंडल है।

आपको देखने में भी रुचि हो सकती है बादल प्रकार.

स्ट्रैटोस्फियर

समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है जो 20 किमी से 58 किमी की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस परत में ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण के खिलाफ एक सुरक्षात्मक पट्टी है। बर्फ के बादलों के रूप में भी आपको पानी मिल सकता है।

समताप मंडल का तापमान 32 किमी की ऊंचाई तक -57ºC पर स्थिर रहता है, और फिर ऊपर पहुंचने पर लगभग 10ºC तक बढ़ जाता है। स्ट्रेटोपॉज़, मध्यमंडल की ओर संक्रमण का चरण।

मीसोस्फीयर

मेसोस्फीयर वायुमंडल की तीसरी परत है जो 58 किमी से 80 किमी की ऊंचाई के बीच फैली हुई है। जैसे-जैसे आप ऊंचाई में बढ़ते हैं, तापमान 10º C से -80º C तक गिर जाता है। जब उल्कापिंड इस परत पर पहुंचते हैं, तो वे गायब हो जाते हैं।

NS मेसोपॉज़ यह मेसोस्फीयर और अगली परत, थर्मोस्फीयर के बीच संक्रमण चरण है।

बाह्य वायुमंडल

थर्मोस्फीयर भौतिक वर्गीकरण के अनुसार अंतिम परत है जो 80 किमी से 800 किमी तक जाती है। इस परत में तापमान 1100ºC तक बढ़ सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और कुछ कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल की इस परत में परिक्रमा करते हैं। औरोरस भी यहाँ होते हैं।

वायुमंडल का कार्यात्मक वर्गीकरण

वायुमंडल का एक वैकल्पिक वर्गीकरण वायुमंडल की परतों के कार्य पर आधारित है। इस अर्थ में, वायुमंडल दो परतों में विभाजित है: ओजोनमंडल और आयनमंडल।

ओजोनोस्फीयर

यह परत सतह से 15 से 50 किमी ऊपर होती है, ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत शामिल है जिसका कार्य पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करना है।

ओजोन तीन ऑक्सीजन O. से बना एक अणु है3 जो पृथ्वी की सतह पर जीवन के लिए विषैला है। हालांकि, वायुमंडल में उच्च ओजोन परत के बिना, सभी यूवी विकिरण पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे, जिससे जलने और जीवित चीजों को नुकसान होगा।

ओजोनोस्फीयर क्षोभमंडल, समताप मंडल और भौतिक वर्गीकरण के मेसोस्फीयर के हिस्से से मेल खाता है।

योण क्षेत्र

आयनमंडल बाहरी अंतरिक्ष से हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को बचाने का कार्य करता है। यह पृथ्वी पर 60 किमी से 400 किमी तक फैला हुआ है। आयनोस्फीयर मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर से मेल खाता है।

आयनोस्फीयर नाम इस परत में होने वाले अणुओं और परमाणुओं के आयनीकरण को संदर्भित करता है। आयनीकरण तब होता है जब एक्स और यूवी किरणों और गामा और यूवी विकिरण के कारण एक परमाणु आयन में परिवर्तित हो जाता है या इलेक्ट्रॉनों को खो देता है।

आयनमंडल में संचार संकेत भी प्रेषित होते हैं और अरोरा होते हैं।

आपको देखने में भी रुचि हो सकती है प्राकृतिक घटनाएं.

वायुमंडल का रासायनिक वर्गीकरण

वायुमंडलीय रसायनज्ञ वायुमंडल को उसकी रासायनिक संरचना के अनुसार होमोस्फीयर और हेटरोस्फीयर में विभाजित करते हैं।

होमोस्फीयर

यह परत सतह से शुरू होकर 80 किमी तक जाती है। गैसों की संरचना कमोबेश सजातीय रहती है (ग्रीक से होमोसेक्सुअल, बराबरी का)। नाइट्रोजन संख्या2 यह ७८% के साथ उच्च अनुपात में पाया जाता है, इसके बाद ऑक्सीजन O. का स्थान आता है2 21% के साथ; बाकी का प्रतिनिधित्व महान गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन और जल वाष्प द्वारा किया जाता है।

हेटरोस्फीयर

80 किमी से ऊपर हेटरोस्फीयर है, जहां गैसें अलग-अलग स्तरों में अलग होने लगती हैं। भारी मात्रा में नाइट्रोजन कम पाई जाती है जबकि परमाणु हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें बाहर केंद्रित होती हैं।

संदर्भ

गैबलर, आर.ई., पीटरसन, जे.एफ., ट्रैपासो, एल.एम. सैक, डी. (2009) भौतिक भूगोल 9वां संस्करण। ब्रूक्स / कोल सेंगेज लर्निंग। उपयोग करता है।