Neuroanthropologie: qu'est-ce que c'est et comment est-elle étudiée

Pour acquérir une connaissance précise de l'être humain, il est indispensable d'adopter une vision polyédrique, qui réunir sur vos genoux les différentes disciplines dont le but est de décrire ce qui sous-tend votre complexe réalité. Des neurosciences à l'anthropologie, tous ont la capacité d'apporter des réponses aux éternels questionnements que notre espèce la plus curieuse a formulés sur elle-même.

Malgré cela, une indépendance notable entre l'un et l'autre a traditionnellement été maintenue, comme si elles n'étaient pas nécessaires pour faire avancer leur objectif fondamental. Tout cela fait que les perspectives d'une plus grande intégration ne se déploient pas, plus en phase avec le phénomène que l'on souhaite démêler, et que la méfiance s'installe même entre eux.

Ces derniers temps, cependant, la nécessité d'établir des alliances basées sur la multidisciplinarité est tout à fait indéniable. C'est à partir d'eux que l'héritage théorique et pratique s'est répandu et élargi, et avec lui tout le développement scientifique. L'union des forces n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, dans des sociétés aussi vastes et insondables que celles dans lesquelles nous avons vécu.

Dans cet article, nous aborderons en détail les caractéristiques de la neuroanthropologie, un cadre théorique et une méthode où l'humaniste et l'empirique concourent. De tout cela émerge une épistémologie qui motive l'orchestration cohérente de ce que l'on sait du cerveau et des relations culturelles.

- Article associé: "La neuropsychologie: qu'est-ce que c'est et quel est son objet d'étude ?"

Qu'est-ce que la neuroanthropologie ?

La neuroanthropologie est née de la confluence et de l'harmonie entre les manières d'appréhender le fait humain, qui dans passé étaient antagonistes ou indépendants: les neurosciences (y compris la neurologie ou la psychologie) et anthropologie. Une telle discipline nouvelle, qui a vu le jour et a émergé officiellement dans les premières années de ce siècle, fait de la culture l'axe gravitationnel autour duquel tourne son action. Pour cela, il aurait les neurosciences comme principal allié, puisque ce serait par son consensus et ses preuves. de recherche qui pourrait étendre son horizon au-delà des limites traditionnelles qui ont « menotté »

L'un des principes de la neuroanthropologie, à partir duquel son existence est justifiée, est l'analogie entre la psychologie et la culture.. Si les bases neurologiques sont le plus souvent reconnues sans aucun doute pour le premier (les aspects mentaux et affectifs étant construits dans le cerveau), il n'en est pas de même pour le second cas. L'objectif serait de rompre avec cette vision biaisée de l'ampleur des influences culturelles, et d'y assumer aussi la capacité à moduler la structure et les fonctions d'un organe qui régit les processus fondamentaux pour sa dynamique et sa compréhension.

La perspective de la neuroanthropologie indique que la culture est un élément explicatif du comportement humain aussi puissant (voire plus) que les besoins biologiques. Et c'est que le réseau de sens commun à toute collectivité humaine en dépend, ainsi que la manière dont se règlent les liens qui pourraient s'y manifester. Il est donc indéniable que la culture a une puissante composante de nature psychologique, et qu'en ayant Bien que cela ait des racines neurologiques étendues, la culture elle-même doit aussi en avoir, au moins dans une certaine mesure. degré.

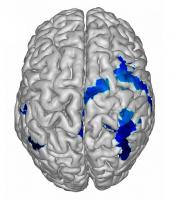

Ce raisonnement a servi à façonner sa justification théorique essentielle, et a également des preuves empiriques profondes. Et on sait que la culture participe d'une certaine manière au processus très complexe de maturation du système nerveux central, y compris ses fonctions et sa structure. De nombreuses études ont montré le rôle de tout ce qui est culturel dans la perception (orientation des ressources attentionnelles dans les environnements complexe), le traitement social (évaluation "subjective" du comportement des autres), l'expérience émotionnelle (réactions affectives aux événements individus), la langue (système par lequel la communication s'établit entre deux individus) et le processus d'attribution des causes et les effets; tous liés à zones spécifiques du cerveau.

De tout cela on peut déduire que le culturel et le social, fondements de l'anthropologie, sont importants pour comprendre notre espèce. Ce que la science actuelle indique, c'est que les deux sont des variables potentiellement explicatives pour les schémas "différentiels" d'activation. cerveau qui ont été mis en évidence lors de la comparaison de sujets appartenant à différents groupes humains, ce qui se traduit par des expériences disparates entre eux. La neuroanthropologie chercherait à offrir la réponse à une question non résolue au cours de décennies d'études neuroscientifiques: Où se situent les significations partagées au niveau du cerveau et comment évoluent les mécanismes impliqués ?

Ensuite, nous détaillerons les objectifs et la méthode de cette neuroscience humaniste, progressivement reconnaît plus d'importance dans la multiplicité des disciplines dont le but est de percer le mystère de homme.

Objectifs de votre recherche

L'objectif principal de cette neuroanthropologie est de décrire les régularités transculturelles et interculturelles (entre cultures ou au sein d'une même communautaire), pour identifier d'éventuelles différences entre deux groupes qui pourraient être attribuables à l'effet tacite des symboles et des règles partagé. C'est pourquoi elle recourt à la fois à des devis de recherche transversaux et longitudinaux: par le biais des premiers, on trouverait à un instant donné des divergences potentielles entre deux groupes, et avec ces derniers leur propre évolution dans le temps dans une même communauté serait mise en évidence (en raison de changements environnementaux ou relationnels qui auraient pu d'accord).

Pour l'étude de ce qu'on appelle désormais le « cerveau culturel », ces derniers seraient plus pertinents, car ils permettraient une analyse de la covariation neuroanatomique liée aux processus de base des apprentissages sociaux et aux expériences partagées par les collectifs d'humains impliqués dans leur étude. Ce mélange de sciences et de savoirs, impossible à concevoir il y a encore quelques années, est le fondement de la neuroanthropologie telle qu'elle se définit aujourd'hui.

En plus de ce grand but, la neuroanthropologie vise également à atteindre une série d'objectifs spécifiques. Le premier cherche un définition des corrélations existantes entre les changements de base cognitivo-comportementale qui sont associés à des aspects culturels et la fonction ou la structure du système nerveux objectivée par des techniques de neuroimagerie. Après cela, il serait nécessaire d'utiliser des procédures statistiques pour retracer comment ils interagissent les uns avec les autres. Enfin, des études longitudinales seraient projetées pour explorer "in vivo" comment cette relation se déroule dans l'environnement où vivent les sujets (validité écologique).

En bref, la neuroanthropologie décrit les comportements humains qui se déroulent dans un cadre culturel (tel que éléments de base de la coexistence), et tente de les associer aux substrats cérébraux qui pourraient servir de support physique.

Une fois cette analyse effectuée, nous procéderions à la comparaison de ce qui est connu dans une ville avec ce qui se passe dans d'autres, dans une recherche de clés universelles ou spécifiques pouvant correspondre aux aspects sociaux de tous ils. Il est également destiné délimiter les mécanismes de changement cérébral liés à la diversité au sein d'un même groupe humain, ou issus de fluctuations environnementales/interpersonnelles auquel ils ont pu participer. La variable indépendante dans ce cas est donc la culture elle-même.

Méthodes de ce domaine de la science

La méthode de la neuroanthropologie est de nature humaniste, mais amalgame des ressources communes à la science empiriste. Elle combine donc l'ethnographie de l'anthropologie sociale (ce qui implique de « s'immerger » dans les communautés qui étudiées, en supposant leur mode de vie pendant la période requise par le projet) et l'analyse en laboratoire, où la variable est manipulée indépendant. Dans ce cas, une étude de terrain serait d'abord menée (pour collecter des données), puis des expériences quantitatives pourraient être conçues, en respectant toujours les normes éthiques sur la préservation des sociétés.

Cette façon de procéder, qui comporte une série de deux phases relativement indépendantes (qualitative et quantitative), s'appelle la neuroethnographie. Avec son application, la sensibilité nécessaire envers l'objet d'analyse est préservée, qui n'est autre que la vie sociale des individus et la symbologie qu'ils utilisent pour comprendre le monde qui les entoure, et détermine la manière dont le cerveau peut être impliqué dans ces dynamique. L'observation participante devrait être couplée à des connaissances issues des neurosciences, et nécessiterait une approche multidisciplinaire (équipes professionnelles très diverses).

Pour citer un exemple, des études récentes dans cette perspective ont tenté d'explorer comment l'amour s'exprime au niveau neurologique, selon différentes cultures. Les conclusions à ce sujet suggèrent que la totalité des cultures auxquelles l'être participe l'homme a un mot dans le patrimoine linguistique pour indiquer ce sentiment, mais pas seulement: aussi une réponse neurologique similaire est observée chez des sujets d'horizons totalement différents (activation du circuit de récompense, insula et globus pallidus). Malgré le fait qu'il existe des nuances concernant les relations interpersonnelles, la preuve indique que le l'amour (en tant que tel) a des "racines" profondes dans le système nerveux, et que nous en faisons tous l'expérience pour égal.

De nombreuses études ont émergé afin de déterminer d'autres construits sociaux, tels que la violence ou l'autorité, qui explorent non seulement la différences de comportement évidentes (qui jusqu'à présent étaient l'objet principal de l'anthropologie), mais aussi si de tels phénomènes peuvent être opérationnalisés organiquement.

Il existe des études qui étudient les variables neuronales au sein d'une même société, en suivant le consensus culturel comme paradigme. Dans ce cas, l'objectif est d'explorer le degré de cohésion de certaines idées et coutumes entre les membres d'une groupe, de localiser dans leur cerveau quelles sont les structures chargées de garantir la permanence du bagage culturel.

En bref, c'est une méthode qui doit avoir les connaissances techniques et l'expertise personnelle nécessaires. Ce dernier est essentiel dans le temps de résoudre le fameux "problème des deux mondes". Ce conflit, habituellement considéré comme une « source de biais » de l'observateur sur ce qui est observé, implique la corruption des informations recueillies par les chercheurs en raison d'idées reçues provenant de leur propre origine culturel. Dès lors, tout regard neuroethnographique implique un prisme nu, toujours émerveillé à la découverte d'une planète diverse et riche.

Références bibliographiques:

- Dominguez, J., Turner, R., Lewis, E. et Egan, G. (2009). Neuroanthropologie: une science humaniste pour l'étude du lien culture-cerveau. Neuroscience sociale cognitive et affective, 5, 138-47.

- Roepstorf, A. et Frith, C. (2012). Neuroanthropologie ou simplement anthropologie? Aller à l'expérimentation comme méthode, comme objet d'étude et comme recherche esthétique. Théorie anthropologique, 12(1), 101-111.