Cochlea: Was ist das, Teile, Funktionen und damit verbundene Pathologien

Hören ist, wie der Name schon sagt, ein Begriff, der die physiologischen Prozesse umfasst, die geben dem Menschen die Fähigkeit, auf Grundlage dieses Sinnes zu hören und sich auf seine Umwelt zu beziehen notwendig.

Ganz allgemein kann der Hörvorgang in folgende Ereignisse unterschieden werden: Das Ohr empfängt die Schallwellen, die durch den Gehörgang zum Trommelfell übertragen werden, was eine Reihe von Schwingungen. Diese erreichen die Gehörknöchelchenkette, die für die Weiterleitung an das Innenohr durch das ovale Fenster verantwortlich ist.

An diesem Punkt kommt es ins Spiel die Cochlea oder Schnecke, ein wesentlicher Bestandteil des Gehörsystems von Säugetieren. Tauchen Sie mit uns in die Welt der auditiven Anatomie ein, denn heute sagen wir Ihnen, was die Cochlea ist, ihre Teile, welche Funktionen sie ausführt und was passiert, wenn sie versagt.

- Verwandter Artikel: "Die 10 Teile des Ohrs und der Prozess des Schallempfangs"

Was ist die Cochlea?

Die Cochlea ist eine spiralförmig gewundene röhrenartige Struktur im Innenohr, genauer gesagt im Schläfenbein

. Im Allgemeinen ist diese Struktur bei einem erwachsenen Individuum etwa 34 Millimeter lang und es sollte beachtet werden, dass sich darin das Corti-Organ befindet.

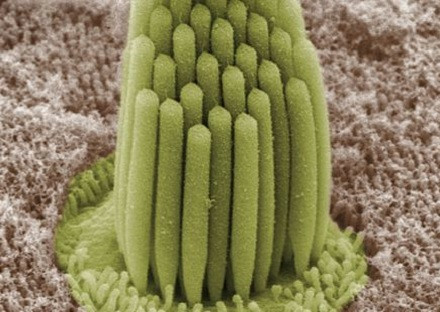

Das Corti-Organ ist wichtig, um den Hörprozess zu verstehen, da es aus einer Reihe von Sinneszellen (ca. 16.000), die in einer Reihe angeordnet sind, speziell "Zellen" genannt gefesselt“. Diese sind die letzten, die dafür verantwortlich sind, die vom äußeren Ohr empfangenen Schallwellen zu "interpretieren", da sie sie in elektrische Impulse umwandeln, die den Hörnerv und von dort aus zum Gehirn gelangen.

Teile der Cochlea

Es ist noch nicht an der Zeit, den komplexen Prozess der Integration von Klängen auf der zerebralen Ebene zu beschreiben, da wir in einem anatomischen Bereich noch viel Stoff zu schneiden haben. In erster Linie können wir das sagen Die Cochlea besteht aus drei wesentlichen Teilen. Wir beschreiben jeden von ihnen:

- Columella: zentraler Kegel, der den Cochlea-Nerv beherbergt.

- Retikuläre Lamina: umgibt die Columella.

- Spiralblatt: auf dem die Innenwand des Netzblatts ruht.

Es sollte beachtet werden, dass uns neben einer Beschreibung der in einem strukturellen Querschnitt beobachteten Gewebe mehr Informationen einen Blick auf die drei Längskammern, aus denen die Cochlea besteht. Dies sind die folgenden:

- Trommelfellrampe.

- Vestibuläre Rampe.

- Durchschnittliche Rampe.

Die Scala tympani und Scala vestibuli enthalten Perilymphe (eine serumähnliche Flüssigkeit) und sind kommunizieren miteinander durch eine kleine Leitung, die als Helikotreme bezeichnet wird und sich am Ende des Schnecke. Dies ermöglicht die Kommunikation und Perilymphflüssigkeit zwischen beiden Strukturen. Die mittlere Rampe oder der Ductus cochlearis ihrerseits liegt zwischen der vestibulären und der tympanalen Rampe und enthält die Endolymphe. Diese Struktur stellt eine recht komplexe Anatomie in Bezug auf die Terminologie dar, weshalb wir uns hier beschränken auf zu sagen, dass es dreieckig ist und dass sich schließlich zwischen der Scala tympani und der Scala media das bereits genannte Corti-Organ befindet.

Abgesehen von diesem Konglomerat müssen wir auch hervorheben, dass diese drei Kammern (Scala Tympani, Vestibular und mittlere) sind durch zwei Arten von Membranen getrennt: Reissner-Membran und Basilarmembran.

Die Reissner-Membran trennt die bukkale und mediale Rampe und hat die Aufgabe, die Endolymphe im Ductus cochlearis zu erhalten, wo sie verbleiben muss. Andererseits ist die Basilarmembran für die Trennung von Mittel- und Trommelfell verantwortlich. Seine Funktion ist jedoch nicht so leicht zu erklären, da das Corti-Orgel darauf ruht. Konzentrieren wir uns ein wenig mehr auf diese ganz besondere Membran.

Die Rolle der Basilarmembran beim Hören

Zuallererst muss betont werden, dass die Reaktion der Basilarmembran auf bestimmte Geräusche wird durch ihre mechanischen Eigenschaften beeinflusst, die von der Basis zur Spitze progressiv variieren.

An dem dem ovalen Fenster und dem Trommelfell am nächsten liegenden Ende hat diese Membran eine steifere, dicke und schmalere Morphologie. Daher ist seine Resonanzfrequenz für hohe Töne hoch. Andererseits ist die Basilarmembran am distalen Ende breiter, weicher und flexibler, wodurch die Reaktion bei niedrigen Frequenzen besser ist. Als merkwürdige Tatsache können wir sagen, dass diese Struktur eine zehntausendfache Abnahme ihrer Steifigkeit vom proximalen zum distalen Ende bewirkt.

An jeder Stelle dieser speziellen Membran befindet sich ein Tuning, und der Ort, an dem bei einer bestimmten Frequenz die größte Verschiebung auftritt, wird als „charakteristische Frequenz“ bezeichnet. Mit anderen Worten, der Bereich der in der Basalmembran verfügbaren Resonanzfrequenzen bestimmt das Hörvermögen des Menschen, das zwischen 20 Hz und 20.000 Hz liegt.

Die Orgel von Corti

Die Basilarmembran analysiert Frequenzen, ist aber das Corti-Organ, das dafür verantwortlich ist, diese Informationen zu entschlüsseln und an das Gehirn zu senden. Beginnen wir von vorne, um zu verstehen, wie es funktioniert.

Wir befinden uns wieder an der Basis des Innenohrs: Wenn eine Schwingung durch die Gehörknöchelchen des Mittelohr zum ovalen Fenster besteht ein Druckunterschied zwischen vestibulärem und tympanisch. Folglich verschiebt sich die in der Medianrampe vorhandene Endolymphe und erzeugt eine Wanderwelle, die sich entlang der Basilarmembran ausbreitet.

Die Verschiebungen der Basilarmembran bewirken, dass sich die Haarzellen (denken Sie daran, dass sie das Corti-Organ bilden) sich relativ zu ihr bewegen und werden dadurch je nach Bewegungsrichtung erregt oder gehemmt. Abhängig von der Region der Basilarmembran, die entsprechend dem wahrgenommenen Klang mit der größten Amplitude schwingt, werden unterschiedliche Teile der Haarzellen aktiviert, aus denen das Corti-Organ besteht.

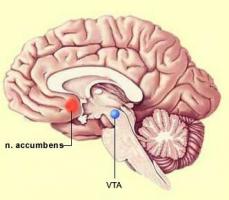

Schließlich produzieren Haarzellen bestimmte chemische Komponenten, die in Nervensignale übersetzt werden, die die zuerst an den Hörnerv und dann an den Hörnerv (auch bekannt als Hirnnerv) gesendet wird VIII). Natürlich stehen wir vor einer Reise mit sehr komplexem Verständnis, aber wir können es in folgendem Konzept zusammenfassen: Die Basilarmembran "schwingt" mehr in je nach Art des Geräuschs an einem oder anderen Punkt, und die angeregten Zellen setzen dieses Signal um, das schließlich über eine Reihe von das Gehirn erreicht Nerven.

- Sie könnten interessiert sein an: "Corti-Orgel: Merkmale dieses Teils des Innenohrs"

Was passiert, wenn die Cochlea versagt?

Vor allem Haarzellen regenerieren sich nicht, das heißt, wenn eine Person verletzt wird, verliert sie oder sie das Gehör unheilbar. Die Menschen nehmen unsere Sinne als selbstverständlich hin, bis wir sie und damit die Organisation verlieren Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hilft uns, ein wenig zu kontextualisieren, was Hörverlust auf der Ebene mit sich bringt Allgemeines:

- Mehr als 460 Millionen Menschen auf der Welt haben einen Hörverlust mit Behinderung.

- Schätzungen gehen davon aus, dass dieser Wert bis 2050 auf 900 Millionen ansteigen wird, d. h. jeder zehnte Mensch wird eine Hörbehinderung haben.

- 1,1 Milliarden junge Menschen auf der ganzen Welt sind von Hörverlust bedroht, weil sie in Freizeiteinrichtungen übermäßigem Lärm ausgesetzt sind.

Ein wichtiger Faktor, der einen Hörverlust (Hörverlust) begünstigt, ist die chronische Exposition gegenüber lauten Geräuschen. In diesen Fällen werden die bereits beschriebenen Haarzellen oder die sie versorgenden Nerven irgendwann geschädigt, was die Patienten den Ton verzerrt hören oder beispielsweise Frequenzen leichter interpretieren können, die Sonstiges

Schließlich ist auch zu beachten, dass eine altersbedingte Schwerhörigkeit (Presbyakusis) leider völlig normal ist. Dieser Prozess Es wird bei fast 80 % der älteren Menschen über 75 Jahren beobachtet, und entsteht durch eine Verschlechterung der im Innenohr befindlichen Strukturen oder des Hörnervs selbst.

Zusammenfassung

Wie wir in diesen Zeilen gesehen haben, hatte die Cochlea viel mehr Geheimnisse für uns, als wir uns vorstellen konnten. Von einer komplexen Morphologie bis hin zur Basilarmembran und dem Corti-Organ ist uns ein Konzept klar: Hören ist eine wahre Ingenieursleistung. Vielleicht lassen uns all diese Informationen beim nächsten Mal, wenn wir die Lautstärke der Kopfhörer auf das Maximum drehen, zweimal nachdenken, oder?

Bibliographische Referenzen:

- Was ist die Cochlea? Audifon, Hörzentren. Abgeholt am 12. November in https://audifon.es/que-es/c/coclea-o-caracol/

- Hören und Hörschnecke, Medlineplus.gov. Abgeholt am 12. November in https://medlineplus.gov/spanish/ency/anatomyvideos/000063.htm

- Cochlea, Allgemeines: Reise in die Welt des Hörens, cochlea.eu. Abgeholt am 12. November in http://www.cochlea.eu/es/coclea

- Cochlea, vestib.org. Abgeholt am 12. November in https://www.vestib.org/es/coclea.html

- Taubheit, Weltgesundheitsorganisation (WHO). Abgeholt am 12. November in https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

- Soto, E., Vega, R., Chávez, H. & Ortega, A. (2003). Physiologie des Hörens: die Cochlea. Autonome Universität Puebla. Erholt von: http://www. Physiologie. buap. mx / online / DrSotoE / COCLEA, 202003.

- Terreros, G., Wipe, B., León, A. & Délano, P. H. (2013). Von der Hörrinde bis zur Cochlea: Fortschritte im auditiven efferenten System. Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery, 73 (2), 174-188.