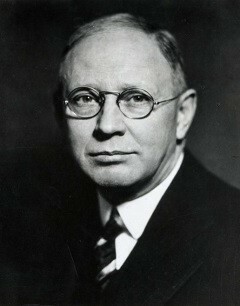

Clark L. Hull: biographie, théorie et contributions

Clark L. Hull était un psychologue américain renommé qui a vécu entre 1884 et 1952 et a été président de l'American Psychological Association entre 1935 et 1936. Cet auteur est entré dans l'histoire principalement pour sa théorie de la réduction des impulsions, mais ce n'était pas sa seule contribution à la psychologie et à d'autres sciences connexes.

Dans cet article, nous passerons en revue la biographie de Clark L. Hull et sa théorie de la réduction des impulsions. Nous analyserons également l'influence de ce théoricien profondément pertinent dans le développement du béhaviorisme, et donc de la psychologie scientifique.

- Article recommandé: "Behaviorisme: histoire, théories et principaux auteurs"

Biographie de Clark Leonard Hull

Clark Leonard Hull est né à Akron, une ville de l'État de New York, en 1884. D'après son autobiographie, son père était un homme agressif et peu cultivé qui possédait une ferme. Hull et son jeune frère y ont travaillé quand ils étaient enfants, sautant souvent l'école pour aider à gérer l'entreprise familiale.

À l'âge de 17 ans, Hull a commencé à travailler comme enseignant dans une école rurale., mais peu de temps après, il a décidé qu'il voulait étudier davantage, alors il est entré dans un lycée et plus tard à l'Université d'Alma, Michigan. Peu de temps avant d'obtenir son diplôme, il a failli mourir de la fièvre typhoïde.

Il a ensuite déménagé au Minnesota pour devenir apprenti ingénieur minier, spécialisé en mathématiques, physique et chimie. Cependant, il a contracté la polio; à cause de cette maladie, il a perdu la capacité de bouger d'une jambe. Pendant la période de convalescence, Hull a commencé à lire des livres sur la psychologie.

Après la maladie, il retourna travailler comme enseignant et épousa Bertha Iutzi. Lui et sa femme ont commencé à fréquenter l'Université du Michigan, où Hull a obtenu son diplôme en psychologie en 1913.. Après avoir travaillé quelques années comme professeur à l'Université du Wisconsin, il obtient un poste à l'Université de Yale, où il travaille jusqu'à sa mort en 1952.

Principales contributions au béhaviorisme

Hull considérait la psychologie comme une science naturelle à part entière, tout comme la physique, la chimie ou la biologie. À ce titre, ses lois pourraient être formulées à travers des équations numériques, et des lois secondaires existeraient pour expliquer les comportements complexes et même les individus eux-mêmes.

Ainsi, cet auteur a cherché à déterminer les lois scientifiques qui expliquent le comportement, et en particulier deux aspects complexes et centraux du comportement humain: l'apprentissage et la motivation. D'autres théoriciens, comme Neal E. Miller et John Dollard, ont travaillé dans le même sens que Hull pour trouver les règles de base qui permettraient de prédire le comportement.

D'autre part, Hull a été le premier auteur à étudier les phénomènes de suggestion et d'hypnose en utilisant une méthodologie expérimentale quantitative. En 1933, il publie le livre "Hypnose et suggestibilité", pour lequel il enquête pendant environ 10 ans. Il considérait que ces méthodes étaient fondamentales pour une compréhension profonde de la psychologie.

Hull a proposé dans son livre "Principles of Behavior" (1943) la théorie de l'impulsion, "drive" dans l'original anglais. Ce travail a eu une influence fondamentale sur la psychologie, la sociologie et l'anthropologie des années 1940 et 1940. 1950, et reste l'une des théories classiques de référence dans l'histoire du béhaviorisme et de la psychologie en général.

Jusqu'à l'arrivée de Hull, aucun psychologue n'avait traduit les concepts d'apprentissage (en particulier le renforcement et la motivation) en utilisant les mathématiques. Cela a contribué à la quantification de la psychologie, et par conséquent à son approche des autres sciences naturelles.

La théorie de la réduction des impulsions

Hull a déclaré que l'apprentissage est un moyen d'adaptation aux défis de l'environnement qui favorise la survie des êtres vivants. Il la définit comme un processus actif de formation d'habitudes qui nous permettent de réduire les impulsions, telles que la faim, le plaisir, la relaxation ou la sexualité. Celles-ci peuvent être basiques ou acquises par conditionnement.

Selon Hull, lorsque nous sommes dans un « état de besoin », augmente le désir, ou la motivation, d'adopter un comportement dont nous savons par expérience qu'il le satisfait. Pour que le comportement soit exécuté, il faut que l'habitude ait une certaine force et que le renforcement qui sera obtenu par le comportement motive le sujet.

La formule que Hull a créée pour expliquer la motivation est la suivante: Potentiel comportemental = Force de l'habitude (nombre des renforts obtenus jusqu'à présent) x Impulsion (temps de privation du besoin) x Valeur incitative du renforcement.

Cependant, la théorie de Hull a été vaincue par le béhaviorisme propositionnel de Edouard C. Tolman, qui a eu plus de succès grâce à l'introduction de variables cognitives (attentes) et a démontré qu'il peut y avoir apprentissage sans besoin de renforcement. Ce fait remettait en question le fondement des vues de Hull.

Références bibliographiques:

- Hull, C. L. (1943). Principes de comportement. New York: Appleton-Century-Crofts.

- Hull, C. L. (1952). Clark L. Coque. Une histoire de la psychologie dans l'autobiographie. Worcester, Massachusetts: Clark University Press.