La métamémoire: qu'est-ce que c'est et comment elle nous aide à accéder à nos accords

La mémoire est la capacité de stocker et de récupérer des informations dans notre cerveau, mais il existe des processus qui vont plus loin.

C'est là que ça entre en jeu métamémoire, capacités uniques de l'être humain qui nous permettent de pousser nos capacités de mémoire à la limite. Voyons ce que c'est et comment nous pouvons utiliser cette précieuse compétence.

- Article associé: « Types de mémoire: comment le cerveau humain stocke-t-il les souvenirs? »

Qu'est-ce que la métamémoire ?

Nous avons tous, dans une mesure plus ou moins grande, une idée des processus effectués par notre mémoire, en distinguant les capacités dont nous disposons pour générer des souvenirs, les revivre, ou simplement conserver quelques données en mémoire sous peu terme. Cette perception de nos propres capacités mémorielles ainsi que des limites qu'elle a, serait ce qu'on appelle la métamémoire.

Le concept n'est pas courant, puisque tout ce qui touche à la métacognition (et, la métamémoire, appartient sans doute à à ce domaine) a déjà été étudiée en philosophie, bien qu'avec d'autres termes, depuis l'époque de Descartes. Pourtant, c'est déjà au XXe siècle que tout ce qui touche aux processus de la mémoire et de la métamémoire est étudié en profondeur et selon des critères scientifiques.

Une bonne méta-mémoire est utile car elle nous permet de tirer le meilleur parti de nos capacités, puisque nous pouvons prendre conscience des processus dans lesquels nous sommes les meilleurs, par exemple, quelle forme d'étude nous permet de mieux retenir les concepts, combien de temps nous faut-il pour mémorisation de plus ou moins qualité ou quelle est la quantité de données que l'on peut conserver en un temps déterminé.

Dans ce sens, l'âge est un facteur fondamentalpuisqu'il a été démontré que pendant l'enfance, les enfants croient qu'ils ont des capacités mémoire beaucoup plus puissante qu'ils ne le sont réellement, donc sa méta-mémoire serait surfait. En raison de cette erreur dans leur perception de soi, ils ont toujours tendance à s'assurer qu'ils sont capables de mémoriser beaucoup plus éléments de ce qu'ils peuvent réellement faire, une conclusion qui est mise en évidence dans les résultats de la études.

Composants de cet ensemble de compétences

Au sein de la métamémoire, nous pouvons faire une distinction entre deux composants bien différenciés. La première serait la connaissance procédurale, qui renverrait aux capacités énoncées au point précédent, renvoyant à notre perception de la propres capacités de mémoire, qui nous permettent d'établir les stratégies qui nous conviennent le mieux pour optimiser la capacité de mémoriser Les données.

Ici, un autre concept important entre en jeu, qui serait apprentissage du jugement. Il s'agit de l'évaluation que nous faisons avant d'affronter une tâche qui implique l'utilisation de la mémoire, et pour laquelle Nous estimons le temps nécessaire pour le réaliser ainsi que la qualité que nous prévoyons que cela aura. mémorisation.

L'exemple le plus évident serait celui de l'étudiant qui prend toutes les notes d'un sujet et connaît automatiquement le temps qui s'est consacrez-vous à les étudier si vous voulez obtenir une bonne note à l'examen, et même quel est le temps minimum dont vous auriez besoin pour étudier pour obtenir juste un laissez-passer (même si parfois ces estimations peuvent être trop optimistes, car de nombreuses personnes saura).

D'autre part, il y aurait des connaissances déclaratives. Et c'est que la métamémoire nous est aussi utile pour prendre conscience de la qualité et de la fiabilité d'une mémoire sur un événement passé, nous permettant de nous donner réaliser à un certain moment que la représentation que nous rappelons dans notre esprit n'est peut-être pas aussi proche de la réalité que nous l'avions d'abord pensé ou, au contraire, nous sommes raisonnablement sûrs que le souvenir représente fidèlement l'événement que nous avons vécu dans le passé.

Connaissances déclaratives et connaissances procédurales se compléteraient pour former, par conséquent, la métamémoire. Aucune de ces composantes n'est plus pertinente ou importante que l'autre, mais chacune fait référence à l'une des compétences qui configurer la mémoire, il est donc important de prendre en compte les deux si vous souhaitez étudier et enrichir la métamémoire dans toutes ses formes.

- Vous etes peut etre intéressé: "Métacognition: histoire, définition du concept et théories"

Ce que nous ne savons pas

L'ancien secrétaire américain à la Défense a un jour laissé une phrase pour l'histoire: « Il y a deux choses que nous ne savons pas: ce que nous savons que nous ne savons pas et ce que nous ne savons pas, nous ne le savons pas. Derrière ce genre de virelangue se cache une question bien plus transcendante qu'il n'y paraît pour comprendre pleinement les implications de la métamémoire.

Et c'est qu'une autre des capacités qui nous permet d'effectuer la métamémoire est précisément reconnaître instantanément si nous connaissons ou ignorons certaines données. Selon le degré de familiarité du sujet, nous pouvons faire une inférence rapide et anticiper si la réponse est susceptible d'être enfoui quelque part dans notre cerveau ou, à l'inverse, il nous est impossible de pouvoir donner une réponse raisonnable.

Ce mécanisme est appelé hypothèse de familiarité du signal, et il fonctionne exactement comme sa nomenclature le dicte. Si notre cerveau détecte si les données que nous recherchons se trouvent dans notre zone de connaissances, et si c'est le cas, il essaiera de trouver la réponse en mémoire (ce qui peut être ou non).

Mais un autre phénomène peut se produire lorsqu'ils nous interrogent sur une question précise: que nous ne nous souvenions pas des données exact mais qu'on a le sentiment qu'en effet c'est quelque chose qu'on sait (« je l'ai au bout du langue!"). Ici, l'hypothèse d'accessibilité entre en jeu, un mécanisme cérébral qui nous dit que, quand nous avons ce sentiment, il est très possible que nous ayons les connaissances stockées dans notre mémoire, et plus nous avons d'indices à ce sujet, plus il sera facile d'accéder à ces données.

Sentiment de savoir

Nous avons mentionné précédemment la sensation d'avoir quelque chose sur le bout de la langue, et ce sujet mérite un point séparé, car il s'agit d'un autre des processus qui caractérisent la métamémoire. Ce mécanisme entre en jeu lorsque nous ne sommes pas en mesure d'accéder aux données de notre mémoire, mais nous sommes sûr que c'est là (même si à certaines occasions ce n'est pas comme ça et notre méta-mémoire nous a joué un mauvais passe).

Dans ces cas, obtenez des informations périphériques (liées aux données elles-mêmes) peut faciliter l'activation des circuits neuronaux où se trouvent les informations que nous recherchons et qu'ainsi il redevienne accessible. Une autre méthode qui fonctionne est celle de l'identification. Nous ne pourrons peut-être pas nous souvenir de la bonne réponse à une question, mais si une liste avec plusieurs options nous est présentée, nous reconnaîtrons instantanément celle que nous recherchions.

La sensation de savoir et sa relation avec différentes conditions physiologiques ont été étudiées en laboratoire. Par exemple, il a été démontré que la consommation d'alcool affecte la mémoire elle-même, et non le jugement du sujet quant à savoir s'il connaît ou non une certaine question. Cependant, le facteur de l'altitude à laquelle nous nous trouvons produit l'effet inverse: cela ne change pas la mémoire, mais cela atténue la perception de la personne quant à savoir si elle connaît une information.

Comment améliorer la métamémoire

Une fois que l'on a parfaitement clarifié la question de ce qu'est la métamémoire et quelles sont ses caractéristiques, on peut se demander s'il existe une possibilité d'améliorer cette capacité. Et la réponse est oui.

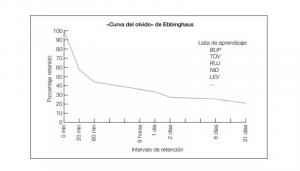

Pour cela il existe ce qu'on appelle des mnémoniques ou règles mnémoniques, des stratégies utilisées pour améliorer notre mémoire, et donc développer davantage notre métamémoire, puisque nous aurons un plus large éventail de stratégies parmi lesquelles choisir.

La clé pour être capable d'apprendre et d'utiliser ces mnémoniques est de comprendre comment le cerveau fait des associations quand nous sommes plongés dans un processus d'apprentissage, puis profitons de ces raccourcis et les maximisons, en optimisant les ressources de notre Mémoire.

Il existe de nombreux types de règles mnémoniques qui peuvent être apprises en fonction du type de données que l'on veut mémoriser. Certains sont très simples, comme construire un mot avec les initiales de la liste des mots dont on veut se souvenir, mais d'autres sont extrêmement complexes et nécessitent une grande formation en mnémoniques pour pouvoir les utiliser avec certains compétence.

C'est là qu'apparaissent les mnémonistes, qui sont ces individus dont les capacités au niveau de la mémoire et de la méta-mémoire font rougir celles du reste du peuple. mortel, en partie inné mais surtout grâce à un dévouement et à des efforts impressionnants pour améliorer chacune de ces compétences grâce à l'étude de mnémoniques, réalisant parfois des exploits qui semblent plus typiques d'un ordinateur que d'un être humain, comme réciter de mémoire plus de 70 000 décimales du Numéro PI.

Références bibliographiques:

- Flavell, J.H., Wellman, H.M. (1975). La métamémoire. Université du Minnesota, Minneapolis.

- Gómez, J.M.D., López, M.J.R. (1989). Métamémoire et mémoire: une étude évolutive de leurs relations fonctionnelles. Journal de psychologie générale et appliquée.

- Lopez, M., Cuenca, M. (2017). La métamémoire: une ressource d'apprentissage de base en milieu scolaire. Transformation.

- Nelson, T.O. (1990). Metamemory: Un cadre théorique et de nouvelles découvertes. Psychologie de l'apprentissage et de la motivation. Elsevier.

- Sierra Fitzgerald, O. (2010). Mémoire et métamémoire: les relations fonctionnelles et leur stabilité. Universitas Psychologica.