Mémoire dans la petite enfance

Peut-être le Mémoire C'est la faculté cognitive qui a été étudiée le plus abondamment par tous les professionnels de la neurosciences. Dans un siècle caractérisé par l'allongement de l'espérance de vie, une grande partie des efforts Ils se sont concentrés sur l'étude du déclin, normal et pathologique, de la mémoire dans la population âgée.

Cependant, aujourd'hui je parlerai, à grands traits, du développement de la mémoire dans les premiers âges. Spécifiquement, du développement de la mémoire chez le fœtus (c'est-à-dire de la 9e semaine de grossesse jusqu'à sa conception, environ la semaine 38) et chez le nouveau-né.

Mémoire dans l'enfance

Nous serons probablement tous d'accord pour dire que les bébés sont super intelligents et qu'ils apprennent déjà dans le ventre de leur mère. Plus d'une maman pourrait certainement nous raconter plus d'une anecdote à ce sujet, j'en suis sûr. Mais la mémoire déclarative existe-t-elle vraiment? Et, s'il existe, pourquoi la plupart d'entre nous ne se souviennent de rien de notre enfance avant l'âge de trois ans?

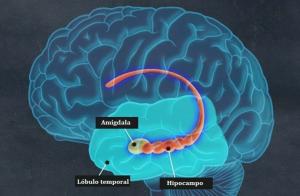

De plus, je vous informe que s'ils ont des souvenirs d'avant 2-3 ans, c'est probablement un faux souvenir. Ce phénomène est appelé amnésie infantile. Et maintenant on pourrait se demander, s'il y a amnésie infantile, est-ce que cela veut dire que ni le fœtus, ni le nouveau-né, ni l'enfant jusqu'à 3 ans n'ont de mémoire? Évidemment pas. En général, on suppose que la mémoire se produit de différentes manières et que chacune de ces présentations implique différentes régions et circuits du cerveau. L'apprentissage implique de nombreux mécanismes de mémoire et certains d'entre eux ne sont pas liés à l'hippocampe (la structure fondamentale pour la consolidation de nouveaux souvenirs).

je vais parler de trois mécanismes d'apprentissage fondamentaux: les conditionnement classique, les conditionnement opérant et la mémoire explicite ou alors déclaratif. Je présenterai brièvement chacun de ces concepts et montrerai quels sont les principaux la recherche humaine sur le neurodéveloppement de ces fonctions, indispensables à l'apprentissage normale de l'enfant.

Conditionnement classique

Le conditionnement classique est un type d'apprentissage associatif. Il a été décrit dans l'art. XIX par Ivan Pavlov – L'expérience très médiatisée de la clochette et des chiens salivants. Fondamentalement, dans le conditionnement classique, un « stimulus neutre » (sans aucune valeur adaptative pour l'organisme) est associé à un « stimulus inconditionné ». C'est-à-dire un stimulus qui produit de manière innée une réponse (similaire, mais pas identique, à un réflexe). Ainsi, le « stimulus neutre » devient un « stimulus conditionné » puisqu'il donnera lieu à la même réponse que le « stimulus inconditionné ».

Alors, les bébés s'associent-ils ? Une petite expérience a été réalisée dans laquelle une petite bouffée d'air, ou "buf", a été effectuée dans le œil (stimulus non conditionné), qui a entraîné une réponse de clignement due à l'air - par le biais de réflexion-. Dans les tests ultérieurs, le « buf » a été réalisé en même temps que l'administration d'un tonus auditif spécifique (« stimulus neutre »). Après quelques essais, la simple production du son a donné lieu à la réponse du clignement - c'était devenu un "stimulus conditionné". Par conséquent, le ton et le "buff" avaient été associés.

Et le fœtus, est-il capable de s'associer ? Il a été démontré que les bébés réagissent aux stimuli qui leur ont été présentés avant la naissance. Pour cela, la fréquence cardiaque d'une mélodie présentée pendant la grossesse à travers l'abdomen de la mère a été mesurée. Une fois le bébé né, la réponse cardiaque a été comparée en présentant de nouvelles mélodies (mélodies de contrôle) de la mélodie précédemment apprise. On a observé que la fréquence cardiaque changeait sélectivement à la mélodie présentée pendant la grossesse. Par conséquent, le fœtus est capable d'associer des stimuli.

D'un point de vue neuroanatomique, il n'est pas surprenant que les bébés et les fœtus génèrent des associations. Dans ces types d'apprentissage associatif, dans lesquels la peur ou d'autres réponses émotionnelles ne sont pas impliquées, l'une des principales structures cérébrales en charge est le cervelet.

La neurogenèse –La naissance de nouveaux neurones– du cortex du cervelet s’achève vers 18-20 semaines de gestation. De plus, à la naissance, le Cellules de Purkinje –Les cellules principales du cervelet– présentent une morphologie similaire à celle de l'adulte. Au cours des premiers mois après l'accouchement, des changements au niveau biochimique et dans la connectivité neuronale conduisent à ce que le cervelet soit pleinement opérationnel.

Même ainsi, il y aura de légères variations. Au cours des premiers mois, les stimuli les plus conditionnels sont les stimuli gustatifs et olfactifs, tandis que dans les stades ultérieurs, la conditionnalité aux autres stimuli augmente.. Lorsque les aspects émotionnels interviennent dans le conditionnement classique, l'apprentissage associatif implique d'autres structures, dont le neurodéveloppement est plus complexe, puisqu'il faut prendre en compte plus les facteurs. Par conséquent, je n'en parlerai pas aujourd'hui car cela détournerait le sujet principal du texte.

Conditionnement opérant

le conditionnement opérant ou alors instrumental c'est un autre type d'apprentissage associatif. Son découvreur était Edward Thorndike, Quoi enquêté sur la mémoire des rongeurs à l'aide de labyrinthes. Fondamentalement, c'est un type d'apprentissage qui consiste en ce que si les comportements sont suivis de conséquences agréables, ils se répéteront davantage, et les désagréables auront tendance à disparaître.

Ce type de mémoire est difficile à étudier chez le fœtus humain, de sorte que la plupart des études actuelles ont été réalisées chez des bébés de moins d'un an. Une méthode expérimentale qui a été utilisée est la présentation d'un jouet à un bébé, tel qu'un train qui se déplacera si l'enfant tire un levier. Les bébés associent évidemment tirer le levier au mouvement du train, mais dans ce cas on trouvera des différences importantes selon l'âge. Dans le cas des enfants de 2 mois, si une fois qu'ils ont associé le mouvement du levier à celui du train, on retire le stimulus, alors l'apprentissage instrumental durera environ 1-2 jours. Cela signifie essentiellement que si après environ quatre jours nous leur présentons le stimulus, l'apprentissage sera oublié. Cependant, le développement précoce du cerveau se déroule à un rythme effréné et Les sujets de 18 mois peuvent soutenir l'apprentissage instrumental jusqu'à 13 semaines plus tard. On peut donc le résumer en disant que le gradient mnésique du conditionnement opérant s'améliore avec l'âge.

Quelles structures le conditionnement opérant implique-t-il? Les principaux substrats neuronaux sont ceux qui forment les néostriés –Caudate, Putament et Núcleo Accumbens–. Pour ceux qui ne connaissent pas cette structure, ce sont essentiellement des noyaux de matière grise sous-corticale - c'est-à-dire sous le cortex et au-dessus du tronc cérébral. Ces noyaux régulent les circuits moteurs pyramidaux, responsables du mouvement volontaire. Ils interviennent également dans les fonctions affectives et cognitives et il existe une relation importante avec le système limbique. Au moment de la naissance, le striatum est complètement formé et son schéma biochimique mûrit à 12 mois.

Pourtant, la possibilité qu'un conditionnement instrumental primitif ait existé chez le fœtus pourrait être inférée; bien que les circonstances et le contexte rendent difficile de penser à des conceptions expérimentales efficaces pour évaluer cette fonction.

Mémoire déclarative

Et maintenant vient la question fondamentale. Les nouveau-nés ont-ils une mémoire déclarative? Il faut d'abord définir le concept de mémoire déclarative et le différencier de sa sœur: la mémoire implicite ou alors de procédure.

La mémoire déclarative est àquella qui est populairement connue sous le nom de mémoire, c'est-à-dire la fixation dans nos mémoires de faits et d'informations qui sont acquis par l'apprentissage et l'expérience, et auquel nous accédons consciemment. D'autre part, la mémoire implicite est celle qui fixe les schémas et les procédures motrices révélée par son exécution et non pas tant par son Je me souviens consciemment - et si vous ne me croyez pas, essayez d'expliquer tous les muscles que vous utilisez pour faire du vélo et les mouvements spécifiques qui vous effectuez–.

On trouvera deux problèmes fondamentaux dans l'étude de la mémoire déclarative chez le nouveau-né: Premièrement, le bébé ne parle pas et nous ne pourrons donc pas utiliser de tests verbaux pour son évaluation. Deuxièmement, et en conséquence du point précédent, il sera difficile de discriminer les tâches dans lesquelles le bébé fait usage de sa mémoire implicite ou explicite.

Les conclusions sur l'ontogenèse de la mémoire dont je parlerai dans quelques instants, seront issues du paradigme de « la préférence pour la nouveauté ». Cette méthode expérimentale est simple et se compose de deux phases expérimentales: d'abord, une « phase de familiarisation » en celui dans lequel on montre à l'enfant pendant une période de temps fixe une série de stimuli -généralement des images de différents types- et un deuxième « phase de test » dans laquelle ils se voient présenter deux stimuli: un nouveau et un qu'ils avaient déjà vu lors de la phase de test. familiarisation.

D'habitude la préférence visuelle pour la nouveauté de la part du bébé est observée, au moyen de différents instruments de mesure. Par conséquent, l'idée est que si le nouveau-né regarde plus longtemps le nouveau stimulus, cela signifie qu'il reconnaît l'autre. La reconnaissance de nouvelles images serait-elle donc un paradigme adéquat pour la construction de la mémoire déclarative? Il a été observé que les patients présentant des lésions du lobe temporal médian (LTM) ne montrent pas de préférence pour la nouveauté si la période entre la phase de familiarisation et le test est supérieure à 2 minutes. Dans les études sur les lésions chez les primates, il a également été observé que le LTM et surtout l'hippocampe sont des structures nécessaires à la reconnaissance et, par conséquent, à privilégier la nouveauté. Même ainsi, d'autres auteurs ont rapporté que les mesures comportementales de préférence de nouveauté sont plus sensibles aux dommages hippocampiques que d'autres tâches de reconnaissance. Ces résultats remettraient en question la validité de construit du paradigme de préférence pour la nouveauté. Cependant, en général, il est considéré comme un type de mémoire pré-explicite et un bon paradigme d'étude, mais pas le seul.

Caractéristiques de la mémoire déclarative

Donc, Je parlerai de trois caractéristiques de base de la mémoire déclarative à partir de ce modèle expérimental:

Codage

Par codage - et non consolidation - nous entendons la capacité du bébé à intégrer l'information et à la corriger. Dans l'ensemble, les études montrent que les enfants de 6 mois montrent déjà une préférence pour la nouveauté et nous concluons donc qu'ils la reconnaissent. Malgré cela, nous avons trouvé des différences significatives dans les temps de codage par rapport aux enfants de 12 mois, par exemple, besoin de ces derniers temps d'exposition plus courts dans la phase de familiarisation pour coder et fixer le stimuli. Pour être précis, un enfant de 6 mois met trois fois plus de temps à montrer une capacité de reconnaissance similaire à celle d'un enfant de 12 mois. Cependant, les différences par rapport à l'âge diminuent après 12 mois et il y a eu un vu que les enfants de 1 à 4 ans présentent des comportements équivalents avec des périodes de familiarisation similaires. En général, ces résultats suggèrent que si les débuts de la mémoire déclarative apparaissent dans la première année de vie, on va trouver un effet de l'âge dans la capacité de codage qui sera surtout dans la première année de durée de vie. Ces changements peuvent être liés à différents processus neurodéveloppementaux dont je parlerai plus tard.

Rétention

Par rétention, nous entendons le temps ou « retard » pendant lequel le nouveau-né peut conserver des informations, pour pouvoir le reconnaître plus tard. En l'appliquant à notre paradigme, ce serait le temps que nous laissons passer entre la phase de familiarisation et la phase de test. Les temps de codage étant équivalents, les bébés de plusieurs mois peuvent afficher des pourcentages de rétention plus élevés. Dans une expérience comparant les performances de cette fonction chez des enfants âgés de 6 et 9 mois, il a été observé que seuls les enfants de 9 mois pourraient conserver l'information si un délai était appliqué entre les deux phases de la expérience. En échange. Les enfants de 6 mois n'ont montré de préférence pour la nouveauté que si la phase de test était réalisée immédiatement après la phase de familiarisation. D'une manière générale, les effets de l'âge sur la rétention ont été observés jusqu'à la petite enfance.

Récupération ou évocation

Par évocation, nous entendons la capacité de récupérer un souvenir de la mémoire à long terme et de le rendre opérationnel dans un but. C'est la capacité principale que nous utilisons lorsque nous apportons nos expériences ou nos souvenirs au présent. C'est aussi la capacité la plus difficile à évaluer chez les bébés en raison du manque de langage. Dans une étude utilisant le paradigme dont nous avons parlé, les auteurs ont résolu le problème de la langue d'une manière assez originale. Ils ont fait différents groupes de nouveau-nés: 6, 12, 18 et 24 mois. Dans la phase de familiarisation, ils ont été présentés avec des objets sur un fond avec une couleur spécifique. Lorsque les 4 groupes ont été appliqués à la phase de test immédiatement après, tous ont montré des préférences pour le nouveauté similaire tant que la couleur de fond dans la phase de test était la même que dans la phase de test. familiarisation. Lorsque ce n'était pas le cas, et dans le test un fond d'une autre couleur a été appliqué, seuls les bébés de 18 et 24 mois ont montré une préférence pour la nouveauté. Cela montre que la mémoire des bébés est extrêmement spécifique. De petits changements dans le stimulus central ou dans le contexte peuvent entraîner une diminution de la résilience.

Neurodéveloppement de l'hippocampe

Comprendre le neurodéveloppement de l'hippocampe et le relier aux événements comportementaux dont nous avons parlé, nous devons comprendre une série de processus liés à la maturation neuronale qui sont communs à tous les zones du cerveau.

Tout d'abord, nous avons le préjugé de penser que la « neurogenèse », ou la naissance de nouveaux neurones, est tout ce que le développement du cerveau se résume. C'est une énorme erreur. La maturation implique également une « migration cellulaire », par laquelle les neurones atteignent leur position finale appropriée. Lorsqu'ils ont déjà atteint leur position, les neurones envoient leurs axones vers les régions cibles qu'ils vont innerver et, par la suite, ces axones seront myélinisé. Lorsque la cellule est déjà opérationnelle, les processus d'« arborisation dendritique » du corps cellulaire et de l'axone vont commencer. De cette façon, nous obtiendrons un grand nombre de synapses - "Synaptogénèse" - qui seront en grande partie éliminées pendant l'enfance en fonction de nos expériences. De cette façon, le cerveau s'assure de ne laisser que les synapses qui participent aux circuits opérationnels. À des stades plus adultes, "l'apoptose" jouera également un rôle très important, éliminant les neurones qui, comme les synapses, n'ont pas de rôle pertinent dans les circuits neuronaux. Par conséquent, mûrir dans notre cerveau ne consiste pas à ajouter, mais plutôt à soustraire. Le cerveau est un organe spectaculaire et il est toujours en quête d'efficacité. Grandir est similaire à la tâche que Michel-Ange a accomplie pour sculpter son David à partir d'un bloc de marbre. La seule différence est que nous sommes sculptés par nos expériences, parents, proches, etc., pour donner naissance à notre phénotype.

Avec ce discours, je voulais dire quelque chose de très simple que nous allons maintenant comprendre rapidement. Si nous regardons la neuroanatomie hippocampique, nous serons surpris de savoir que la plupart des structures qui lui sont liées (cortex entorhinal, subiculum, corne d'Ammonis ...) peuvent déjà être différenciés à la semaine 10 de gestation, et à la semaine 14-15 ils sont déjà différenciés cellulairement. La migration cellulaire est également très rapide et au premier trimestre elle ressemble déjà à celle d'un adulte. Alors pourquoi, si l'hippocampe est déjà formé et opérationnel trois mois après la naissance du bébé, observe-t-on une telle différence dans nos expérimentations entre des enfants de 6 et 12 mois par exemple? Eh bien, pour la même raison que j'ai déjà soulignée dans d'autres articles: l'hippocampe n'est pas tout et la neurogenèse non plus. Le gyrus denté - une structure voisine de l'hippocampe - nécessite une période de développement beaucoup plus longue que l'hippocampe et le Les auteurs affirment que ses couches cellulaires granuleuses mûrissent à 11 mois de naissance et adopteraient une morphologie similaire à celle de l'adulte un an après la naissance. âge. D'autre part, dans l'hippocampe, nous trouvons différents groupes de cellules GABAergiques - de petites interneurones inhibiteurs - dont il a été démontré qu'ils jouent un rôle essentiel dans les processus combinés de mémoire et attention.

Les cellules GABAergiques sont celles qui mettent le plus de temps à mûrir dans notre système nerveux et on a même vu que le GABA joue des rôles opposés selon l'âge que l'on observe. Ces cellules mûrissent entre 2 et 8 ans. Ainsi, une grande partie du gradient de mémoire que nous observons dans la capacité de codage, de rétention et de récupération sera due à la maturation des connexions entre l'hippocampe et le gyrus denté et, en plus, à la formation des circuits inhibiteur.

Cela ne s'arrête pas là...

Comme nous l'avons vu, la mémoire déclarative dépend du lobe temporal médian (LTM) et de la maturation du le gyrus denté explique une grande partie des différences que nous observons chez les bébés de 1 mois à deux années. Mais est-ce tout? Il y a une question à laquelle nous n'avons pas encore répondu. Pourquoi l'amnésie infantile se produit-elle? Ou pourquoi ne nous souvenons-nous de rien avant environ 3 ans? Une fois de plus, la question est résolue si nous laissons l'hippocampe tranquille pendant un petit moment.

La maturation des connexions entre le LTM et les régions du cortex préfrontal a été liée à un grand nombre de stratégies mnésiques chez l'enfant adulte. La mémoire déclarative est en développement continu durant l'enfance et s'améliore grâce à des stratégies de capacité de codage, de rétention et de récupération. Des études de neuro-imagerie ont montré que si la capacité de se souvenir d'une histoire est liée à la LTM chez les enfants âgés de 7 à 8 ans; chez les enfants de 10 à 18 ans, elle est liée à la fois au LTM et au cortex préfrontal. Par conséquent, l'une des principales hypothèses expliquant l'amnésie infantile est la mauvaise connexion fonctionnelle entre le cortex préfrontal et l'hippocampe et le LTM. Même comme ça il n'y a pas de conclusion définitive à cette question et d'autres hypothèses moléculaires à cet égard sont également intéressantes. Mais ce sont des points que nous traiterons à une autre occasion.

Conclusion

À la naissance, le cerveau représente 10 % de notre poids corporel - à l'âge adulte, il est de 2 % - et il utilise jusqu'à 20 % d'oxygène corporel et 25 % de glucose - c'est plus ou moins la même chose qu'un adulte. En échange de cela, nous sommes des êtres dépendants qui ont besoin des soins de leurs parents. Aucun bébé ne peut survivre seul. Nous sommes une cible facile dans n'importe quel environnement naturel. La raison de cette « neuro-décompensation » est que le fœtus et le bébé ont une quantité nombre considérable de mécanismes d'apprentissage - certains d'entre eux n'ont pas été cités ici, comme la capacité de de "amorçage" -. Il y a quelque chose que toutes les grand-mères disent et c'est vrai: les bébés et les enfants sont des éponges. Mais ils le sont parce que notre évolution l'a exigé. Et cela non seulement chez l'homme, mais chez d'autres mammifères.

Pourtant, la mémoire déclarative ou explicite existe chez les bébés, mais de manière immature. Pour mûrir avec succès, il faut l'expérience et l'éducation de l'environnement social dans lequel nous nous trouvons impliqués en tant que mammifères grégaires. Mais pourquoi étudier tout cela?

Dans une société qui a concentré son attention clinique sur le cancer et la maladie d'Alzheimer, des maladies plus rares telles que la paralysie infantile, autisme, troubles divers des apprentissages, TDAH -qui existe messieurs, s'il existe-, épilepsies chez les enfants et une longue etcetera (je suis vraiment désolé si je laisse encore plus de minorité sans nommer); qui affectent nos enfants. Ils entraînent des retards dans leur développement scolaire. Ils produisent aussi du retard et du rejet social. Et nous ne parlons pas de personnes qui ont terminé leur cycle de vie. On parle d'enfants dont l'insertion dans la société peut être en jeu.

Comprendre le neurodéveloppement normal est essentiel pour comprendre le développement pathologique. Et comprendre le substrat biologique d'une pathologie est essentiel pour rechercher des cibles pharmacologiques, des thérapies non pharmacologiques efficaces et rechercher des méthodes de diagnostic précoces et préventives. Et pour cela, nous devons non seulement étudier la mémoire, mais toutes les facultés cognitives qui sont affectées dans les pathologies précitées: langage, développement psychomoteur normal, attention, fonctions exécutives, etc. Comprendre cela est essentiel.

Texte corrigé et édité par Frédéric Muniente Peix.

Références bibliographiques:

Papiers:

- Barr R, Dowden A, Hayne H. Changements développementaux dans l'imitation différée chez les nourrissons de 6 à 24 mois. Comportement et développement du nourrisson 1996; 19: 159-170.

- Chiu P, Schmithorst V, Douglas Brown R, Holland S, Dunn S. Faire des souvenirs: une enquête transversale sur l'encodage de la mémoire épisodique dans l'enfance à l'aide de l'IRMf. Neuropsychologie du développement 2006; 29: 321-340.

- Hayne H. Développement de la mémoire infantile: Implications pour l'amnésie infantile. Examen du développement 2004; 24: 33-73.

- McKee R, Squire L. Sur le développement de la mémoire déclarative. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 1993; 19: 397-404

- Nelson C. L'ontogenèse de la mémoire humaine: une perspective de neurosciences cognitives. Psychologie du développement 1995; 31: 723-738.

- Nelson, C.; de Haan, M.; Thomas, K. Bases neuronales du développement cognitif. Dans: Damon, W.; Lerner, R.; Kuhn, D.; Siegler, R., éditeurs. Manuel de psychologie de l'enfant. 6e éd. Vol. 2: Cognitif, Perception et Langage. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.; 2006. p. 3-57.

- Nemanic S, Alvarado M, Bachevalier J. Les régions hippocampiques / parahippocampiques et la mémoire de reconnaissance: aperçus de la comparaison visuelle par paires par rapport au non-appariement retardé par l'objet chez le singe Journal of Neuroscience 2004; 24: 2013-2026.

- Richmong J, Nelson CA (2007). Prise en compte du changement dans la mémoire déclarative: une perspective des neurosciences cognitives. Dév. Tour. 27: 349-373.

- Robinson A, Pascalis O. Développement d'une mémoire de reconnaissance visuelle flexible chez les nourrissons humains. Science du développement 2004; 7: 527-533.

- Rose S, Gottfried A, Melloy-Carminar P, Bridger W. Préférences de familiarité et de nouveauté dans la mémoire de reconnaissance du nourrisson: implications pour le traitement de l'information. Psychologie du développement 1982; 18: 704-713.

- Seress L, Abraham H, Tornoczky T, Kosztolanyi G. Formation de cellules dans la formation hippocampique humaine de la mi-gestation à la fin de la période postnatale. Neuroscience 2001; 105: 831-843.

- Zola S, Squire L, Teng E, Stefanacci L, Buffalo E, Clark R. Mémoire de reconnaissance altérée chez le singe après des dommages limités à la région hippocampique. Journal of Neuroscience 2000; 20: 451-463.

Livres:

- Shaffer RS, Kipp K (2007). La psychologie du développement. Enfance et adolescence (7e éd). Mexique: Thomson editores S.A.