Memoria nella prima infanzia

forse il memoria È stata la facoltà cognitiva che è stata più esaurientemente studiata da tutti i professionisti della neuroscienza. In un secolo che è stato caratterizzato da una maggiore aspettativa di vita, gran parte degli sforzi Sono stati focalizzati sullo studio del declino, normale e patologico, della memoria nella popolazione anziana.

Tuttavia, oggi parlerò, a grandi linee, dello sviluppo della memoria nelle prime età. Specifici, dello sviluppo della memoria nel feto (cioè dalla nona settimana di gravidanza fino al suo concepimento, circa 38a settimana) e nel neonato.

Memoria nell'infanzia

Probabilmente saremo tutti d'accordo sul fatto che i bambini sono super intelligenti e che imparano già nel grembo materno. Sicuramente più di una mamma potrebbe raccontarci più di un aneddoto a riguardo, ne sono certo. Ma esiste davvero la memoria dichiarativa? E, se esiste, perché la maggior parte di noi non ricorda nulla della propria infanzia prima dei tre anni?

Inoltre vi informo che se hanno qualche ricordo di prima di 2-3 anni probabilmente è un falso ricordo

. Questo fenomeno è chiamato amnesia infantile. E ora potremmo chiederci, se c'è un'amnesia infantile, vuol dire che né il feto, né il neonato, né il bambino fino a 3 anni hanno memoria? Ovviamente no. In generale, si presume che la memoria avvenga in modi diversi e che ciascuna di queste presentazioni coinvolga diverse regioni e circuiti cerebrali. L'apprendimento coinvolge molti meccanismi di memoria e alcuni di essi non sono legati all'ippocampo (la struttura fondamentale per il consolidamento di nuovi ricordi).ne parlerò tre meccanismi fondamentali di apprendimento: il condizionamento classico, il condizionamento operante e il memoria esplicita o dichiarativo. Introdurrò brevemente ciascuno di questi concetti e mostrerò qual è il principale ricerca umana sul neurosviluppo di queste funzioni, essenziali per l'apprendimento bambino normale.

Condizionamento classico

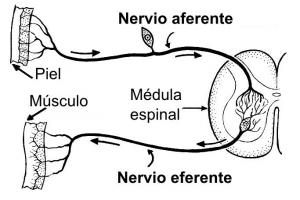

Il condizionamento classico è un tipo di apprendimento associativo. È stato descritto nella s. XIX da Ivan Pavlov -Il tanto discusso esperimento del campanellino e dei cani salivanti. In sostanza, nel condizionamento classico uno "stimolo neutro" (senza alcun valore adattativo per l'organismo) è associato ad uno "stimolo incondizionato". Cioè, uno stimolo che produce in modo innato una risposta (simile, ma non uguale, a un riflesso). Così, lo "stimolo neutro" diventa uno "stimolo condizionato" poiché darà luogo alla stessa risposta dello "stimolo incondizionato".

Quindi i bambini si associano? Fu fatto un piccolo esperimento in cui si faceva una piccola boccata d'aria, o "buf", nel in occhio (stimolo incondizionato), che ha comportato una risposta di ammiccamento dovuta all'aria - per riflessione-. Nelle prove successive, il "buf" è stato eseguito contestualmente alla somministrazione di uno specifico tono uditivo ("stimolo neutro"). Dopo alcune prove, la semplice produzione del tono ha dato origine alla risposta del battito di ciglia - era diventato uno "stimolo condizionato". Pertanto, il tono e il "buff" erano stati associati.

E il feto, è capace di associarsi? È stato dimostrato che i bambini rispondono agli stimoli che sono stati loro presentati prima della nascita. Per questo è stata misurata la frequenza cardiaca di una melodia presentata durante la gravidanza attraverso l'addome della madre. Una volta nato il bambino, la risposta cardiaca è stata confrontata presentando nuove melodie (melodie di controllo) della melodia precedentemente appresa. È stato osservato che la frequenza cardiaca cambia selettivamente alla melodia presentata durante la gravidanza. Pertanto, il feto è in grado di associare stimoli.

Da un punto di vista neuroanatomico non sorprende che neonati e feto generino associazioni. In questi tipi di apprendimento associativo, in cui non sono coinvolte la paura o altre risposte emotive, una delle principali strutture cerebrali che ne sono preposte è il cervelletto.

Il neurogenesi –La nascita di nuovi neuroni– della corteccia cerebellare si completa intorno alle 18-20 settimane di gestazione. Inoltre, alla nascita il cellule di purkinje –Le cellule principali del cervelletto– mostrano una morfologia simile a quella dell'adulto. Durante i primi mesi dopo il parto, ci sono cambiamenti biochimici e di connettività neuronale che portano il cervelletto a essere pienamente operativo.

Anche così, ci saranno lievi variazioni. Nei primi mesi gli stimoli più condizionati sono quelli gustativi e olfattivi, mentre nelle fasi successive aumenta la condizionalità ad altri stimoli.. Quando gli aspetti emotivi intervengono nel condizionamento classico, apprendimento associativo coinvolge altre strutture, il cui neurosviluppo è più complesso, poiché è necessario tenerne conto di più fattori. Pertanto, non ne parlerò oggi perché devierebbe l'argomento principale del testo.

Condizionamento operante

Il condizionamento operante o strumentale è un altro tipo di apprendimento associativo. Il suo scopritore fu Edward thorndike, che cosa ha studiato la memoria dei roditori usando labirinti. Fondamentalmente è un tipo di apprendimento che consiste nel fatto che se i comportamenti sono seguiti da conseguenze piacevoli, si ripeteranno di più, e quelli spiacevoli tenderanno a scomparire.

Questo tipo di memoria è difficile da studiare nel feto umano, quindi la maggior parte degli studi attuali sono stati condotti su bambini di età inferiore a un anno. Un metodo sperimentale che è stato utilizzato è la presentazione di un giocattolo a un bambino, come un treno che si muove se il bambino tira una leva. Ovviamente i bambini associano tirare la leva al movimento del treno, ma in questo caso troveremo differenze significative a seconda dell'età. Nel caso di bambini di 2 mesi, se una volta che hanno associato il movimento della leva a quello del trenino, ritiriamo lo stimolo, allora l'apprendimento strumentale durerà circa 1-2 giorni. Ciò significa sostanzialmente che se dopo circa quattro giorni presentiamo loro lo stimolo, l'apprendimento sarà dimenticato. Tuttavia, lo sviluppo precoce del cervello procede a un ritmo frenetico e invece I soggetti di 18 mesi possono sostenere l'apprendimento strumentale fino a 13 settimane dopo. Quindi possiamo riassumerlo dicendo che il gradiente mnesico del condizionamento operante migliora con l'età.

Quali strutture coinvolge il condizionamento operante? I principali substrati neurali sono quelli che formano i neostriati –Caudate, Putament e Núcleo Accumbens–. Per coloro che non sono a conoscenza di questa struttura, sono fondamentalmente nuclei di materia grigia sottocorticale, cioè al di sotto della corteccia e al di sopra del tronco cerebrale. Questi nuclei regolano i circuiti motori piramidali, responsabili del movimento volontario. Intervengono anche nelle funzioni affettive e cognitive ed esiste un'importante relazione con il sistema limbico. Quando nasciamo, lo striato è completamente formato e il suo schema biochimico matura a 12 mesi.

Perciò, si potrebbe dedurre la possibilità che esistesse un primitivo condizionamento strumentale nel feto; sebbene le circostanze e il contesto rendano difficile pensare a disegni sperimentali efficaci per valutare questa funzione.

Memoria dichiarativa

E ora arriva la questione fondamentale. I neonati hanno memoria dichiarativa? Dovremmo prima definire il concetto di memoria dichiarativa e differenziarlo da sua sorella: la: memoria implicita o procedurale.

La memoria dichiarativa è perquella che popolarmente viene chiamata memoria, cioè la fissazione nei nostri ricordi di fatti e informazioni che si acquisiscono attraverso l'apprendimento e l'esperienza, e a cui accediamo consapevolmente. D'altra parte, la memoria implicita è quella che fissa schemi e procedure motorie che si rivelano dalla sua esecuzione e non tanto dalla sua Ricordo consapevolmente - e se non mi credi, prova a spiegare tutti i muscoli che usi per andare in bicicletta e i movimenti specifici che si esegue–.

Troveremo due problemi fondamentali nello studio della memoria dichiarativa nei neonati: in Innanzitutto il bambino non parla e quindi non potremo utilizzare i test verbali per il suo valutazione. In secondo luogo, e come conseguenza del punto precedente, sarà difficile discriminare i compiti in cui il bambino fa uso della sua memoria implicita o esplicita.

Le conclusioni sull'ontogenesi della memoria, di cui parlerò tra poco, verranno dal paradigma della "preferenza per la novità". Questo metodo sperimentale è semplice e si compone di due fasi sperimentali: la prima, una “fase di familiarizzazione” in quello in cui al bambino vengono mostrati in un determinato periodo di tempo una serie di stimoli –generalmente immagini di diverso tipo– e un seconda "fase di test" in cui vengono presentati due stimoli: uno nuovo e uno che avevano visto in precedenza nella fase di test. familiarizzazione.

Generalmente si osserva la preferenza visiva per la novità da parte del bambino, per mezzo di diversi strumenti di misura. Pertanto, l'idea è che se il neonato guarda più a lungo il nuovo stimolo, significa che riconosce l'altro. Il riconoscimento di nuove immagini sarebbe dunque un paradigma adeguato per il costrutto della memoria dichiarativa? È stato visto che i pazienti con danno al lobo temporale mediale (LTM) non mostrano preferenza per la novità se il periodo tra la fase di familiarizzazione e il test è più lungo di 2 minuti. Negli studi sulle lesioni dei primati si è visto anche che la MLT e soprattutto l'ippocampo sono strutture necessarie per il riconoscimento e, quindi, per la preferenza alla novità. Anche così, altri autori hanno riferito che le misure comportamentali della preferenza per la novità sono più sensibili al danno dell'ippocampo rispetto ad altri compiti di riconoscimento. Questi risultati metterebbero in discussione la validità di costrutto del paradigma della preferenza per la novità. Tuttavia, in generale è considerato come un tipo di memoria pre-esplicita e un buon paradigma di studio, anche se non l'unico.

Caratteristiche della memoria dichiarativa

Così che, Parlerò di tre caratteristiche fondamentali della memoria dichiarativa da questo modello sperimentale:

codifica

Per codifica - non consolidamento - intendiamo la capacità del bambino di integrare le informazioni e risolverle. Nel complesso, gli studi mostrano che i bambini di 6 mesi mostrano già una preferenza per la novità e, quindi, concludiamo che lo riconoscono. Anche così, abbiamo trovato differenze significative nei tempi di codifica rispetto ai bambini di 12 mesi, ad esempio, aver bisogno di questi ultimi tempi di esposizione più brevi nella fase di familiarizzazione per codificare e correggere il stimoli. Per essere precisi, un bambino di 6 mesi ha bisogno di tre volte il tempo per mostrare una capacità di riconoscimento simile a quella di un bambino di 12 mesi. Tuttavia, le differenze in relazione all'età diminuiscono dopo i 12 mesi di età e si sono verificate visto che i bambini da 1 a 4 anni mostrano comportamenti equivalenti con periodi di familiarizzazione simili. In generale, questi risultati suggeriscono che mentre gli inizi della memoria dichiarativa compaiono nel primo anno di vita, troveremo un effetto dell'età nella capacità di codifica che sarà soprattutto nel primo anno di vita tutta la vita. Questi cambiamenti possono essere correlati a diversi processi neuroevolutivi di cui parlerò più avanti.

Ritenzione

Per ritenzione intendiamo il tempo o "ritardo" in cui il neonato può mantenere le informazioni, per poterlo poi riconoscere. Applicandolo al nostro paradigma, sarebbe il tempo che lasciamo passare tra la fase di familiarizzazione e la fase di test. A parità di tempi di codifica, i bambini di più mesi possono mostrare percentuali di ritenzione più elevate. In un esperimento che confronta le prestazioni di questa funzione nei bambini di età compresa tra 6 e 9 mesi, è stato osservato che solo i bambini di 9 mesi potevano conservare le informazioni se veniva applicato un ritardo tra le due fasi del sperimentare. Anziché. I bambini di 6 mesi hanno mostrato preferenza per la novità solo se la fase di test è stata eseguita immediatamente dopo la fase di familiarizzazione. In generale, gli effetti dell'età sulla ritenzione si sono verificati fino alla prima infanzia.

Recupero o evocazione

Per evocazione intendiamo la capacità di recuperare un ricordo dalla memoria a lungo termine e renderlo operativo per uno scopo. È la capacità principale che usiamo quando portiamo le nostre esperienze o ricordi al presente. È anche la capacità più difficile da valutare nei bambini a causa della mancanza di linguaggio. In uno studio che utilizza il paradigma di cui abbiamo discusso, gli autori hanno risolto il problema del linguaggio in modo piuttosto originale. Hanno formato diversi gruppi di neonati: 6, 12, 18 e 24 mesi. Nella fase di familiarizzazione sono stati presentati oggetti su uno sfondo con un colore specifico. Quando ai 4 gruppi è stata applicata la fase di test subito dopo, tutti hanno mostrato preferenze al novità simile purché il colore di sfondo nella fase di test fosse lo stesso della fase di test. familiarizzazione. Quando questo non era il caso, e nel test è stato applicato uno sfondo di colore diverso, solo i bambini di 18 e 24 mesi hanno mostrato preferenza per la novità. Ciò dimostra che la memoria dei bambini è estremamente specifica. Piccoli cambiamenti nello stimolo centrale o nel contesto possono portare a una resilienza ridotta.

Neurosviluppo dell'ippocampo

Comprendere il neurosviluppo dell'ippocampo e metterlo in relazione con gli eventi comportamentali di cui abbiamo parlato, dobbiamo comprendere una serie di processi in relazione alla maturazione neuronale che sono comuni a tutti il aree cerebrali.

Prima di tutto, abbiamo il pregiudizio di pensare che la "neurogenesi", o la nascita di nuovi neuroni, sia tutto ciò a cui si riassume lo sviluppo del cervello. Questo è un errore enorme. La maturazione comporta anche la "migrazione cellulare", mediante la quale i neuroni raggiungono la loro corretta posizione finale. Quando hanno già raggiunto la loro posizione, i neuroni inviano i loro assoni alle regioni bersaglio che innervano e, successivamente, questi assoni saranno mielinizzato. Quando la cellula è già operativa, inizieranno i processi di "arborizzazione dendritica" del corpo cellulare e dell'assone. In questo modo, otterremo un gran numero di sinapsi - "Sinaptogenesi" - che verranno in gran parte eliminate durante l'infanzia in base alle nostre esperienze. In questo modo, il cervello si assicura di lasciare solo quelle sinapsi che partecipano ai circuiti operativi. Negli stadi più adulti, anche l'"apoptosi" svolgerà un ruolo molto importante, eliminando quei neuroni che, come le sinapsi, non hanno un ruolo rilevante nei circuiti neuronali. Pertanto, maturare nel nostro cervello non riguarda l'aggiunta, ma piuttosto la sottrazione. Il cervello è un organo spettacolare ed è sempre alla ricerca di efficienza. Crescere è simile al compito che fece Michelangelo per scolpire il suo David da un blocco di marmo. L'unica differenza è che siamo scolpiti dalle nostre esperienze, genitori, persone care, ecc., per dare origine al nostro fenotipo.

Con questo discorso volevo dire una cosa molto semplice che ora capiremo velocemente. Se osserviamo la neuroanatomia dell'ippocampo, saremo sorpresi di sapere che la maggior parte delle strutture ad essa correlate (corteccia entorinale, subiculum, corno di ammonis...) possono essere già differenziati alla 10a settimana di gestazione, e alla 14-15 settimana sono già differenziati cellulare. Anche la migrazione cellulare è molto veloce e già nel primo trimestre assomiglia a quella di un adulto. Allora perché, se l'ippocampo è già formato e operativo tre mesi dopo la nascita del bambino, osserviamo una tale differenza nei nostri esperimenti tra bambini di 6 e 12 mesi, per esempio? Ebbene, per lo stesso motivo che ho già sottolineato in altri post: l'ippocampo non è tutto e nemmeno la neurogenesi. Il giro dentato - una struttura vicina all'ippocampo - richiede un periodo di sviluppo molto più lungo rispetto all'ippocampo e al Gli autori affermano che i suoi strati cellulari granulari maturano a 11 mesi dalla nascita e adotterebbero una morfologia simile a quella dell'adulto un anno dopo la nascita. età. Nell'ippocampo troviamo invece diversi gruppi di cellule GABAergiche - piccole interneuroni inibitori - che hanno dimostrato di svolgere un ruolo essenziale nei processi combinati di memoria e attenzione.

Le cellule GABAergiche sono quelle che impiegano più tempo a maturare nel nostro sistema nervoso ed è stato anche visto che il GABA svolge ruoli opposti a seconda dell'età che osserviamo. Queste cellule maturano tra i 2 e gli 8 anni. Quindi, gran parte del gradiente di memoria che osserviamo nella capacità di codifica, ritenzione e recupero sarà dovuto alla maturazione delle connessioni tra l'ippocampo e il giro dentato e, inoltre, alla formazione dei circuiti inibitorio.

Non finisce qui...

Come abbiamo visto, la memoria dichiarativa dipende dal lobo temporale mediale (LTM) e dalla maturazione del il giro dentato spiega molte delle differenze che osserviamo nei bambini da 1 mese a due anni. Ma è tutto? C'è una domanda a cui non abbiamo ancora risposto. Perché si verifica l'amnesia infantile? O perché non ricordiamo nulla prima dei 3 anni? Ancora una volta la domanda trova risposta se lasciamo solo l'ippocampo per un po'.

La maturazione delle connessioni tra l'LTM e le regioni della corteccia prefrontale è stata messa in relazione con un gran numero di strategie di memoria nel bambino adulto. La memoria dichiarativa è in continuo sviluppo durante l'infanzia e migliora grazie a strategie nella capacità di codifica, ritenzione e recupero. Studi di neuroimaging hanno dimostrato che mentre la capacità di ricordare una storia è correlata alla LTM nei bambini di età compresa tra 7 e 8 anni; nei bambini dai 10 ai 18 anni è correlata sia alla MT che alla corteccia prefrontale. Pertanto, una delle principali ipotesi che spiegano l'amnesia infantile sono le scarse connessioni funzionali tra la corteccia prefrontale e l'ippocampo e la MT. Comunque non esiste una conclusione definitiva a questa domanda e sono interessanti anche altre ipotesi molecolari al riguardo in. Ma questi sono punti di cui ci occuperemo in un'altra occasione.

Conclusioni

Quando nasciamo, il cervello rappresenta il 10% del nostro peso corporeo - quando siamo adulti è il 2% - e consuma il 20% di ossigeno corporeo e il 25% di glucosio - questo è più o meno lo stesso di un adulto. In cambio di questo, siamo esseri dipendenti che hanno bisogno delle cure dei genitori. Nessun bambino può sopravvivere da solo. Siamo un bersaglio facile in qualsiasi ambiente naturale. La ragione di questo "neuro-scompenso" è che il feto e il bambino hanno una quantità numero considerevole di meccanismi di apprendimento - alcuni di essi non sono stati qui citati, come la capacità di di "adescamento" -. C'è qualcosa che dicono tutte le nonne ed è vero: neonati e bambini sono spugne. Ma lo sono perché la nostra evoluzione lo ha richiesto. E questo non solo negli esseri umani, ma in altri mammiferi.

Perciò, la memoria dichiarativa o esplicita esiste nei bambini, ma in modo immaturo. Per maturare con successo, richiede l'esperienza e l'educazione dell'ambiente sociale in cui ci troviamo coinvolti come mammiferi gregari. Ma perché studiare tutto questo?

In una società che ha concentrato la sua attenzione clinica su cancro e Alzheimer, malattie più rare come la paralisi infantile, autismo, vari disturbi dell'apprendimento, ADHD -che esiste signori, se esiste-, epilessie nei bambini e un lungo eccetera (mi dispiace molto se lascio molta ancora più minoranza senza per nominare); che colpiscono i nostri figli. Portano a ritardi nel loro sviluppo scolastico. Producono anche ritardo e rifiuto sociale. E non stiamo parlando di persone che hanno completato il loro ciclo di vita. Si tratta di bambini il cui inserimento nella società potrebbe essere in gioco.

Comprendere il normale sviluppo neurologico è essenziale per comprendere lo sviluppo patologico. E comprendere il substrato biologico di una patologia è fondamentale per ricercare bersagli farmacologici, terapie non farmacologiche efficaci e ricercare metodi diagnostici precoci e preventivi. E per questo non bisogna indagare solo sulla memoria, ma su tutte le facoltà cognitive che ne sono colpite nelle suddette patologie: linguaggio, normale sviluppo psicomotorio, attenzione, funzioni esecutive, eccetera. Capire questo è essenziale.

Testo corretto e curato da Frederic Muniente Peix.

Riferimenti bibliografici:

Documenti:

- Barr R, Dowden A, Hayne H. Cambiamenti dello sviluppo nell'imitazione differita da parte dei bambini di età compresa tra 6 e 24 mesi. Comportamento e sviluppo del bambino 1996; 19: 159-170.

- Chiu P, Schmithorst V, Douglas Brown R, Holland S, Dunn S. Creare ricordi: un'indagine trasversale sulla codifica della memoria episodica nell'infanzia utilizzando la fMRI. Neuropsicologia dello sviluppo 2006; 29: 321-340.

- Hayne H. Sviluppo della memoria infantile: implicazioni per l'amnesia infantile. Revisione dello sviluppo 2004; 24: 33-73.

- McKee R, Squire L. Sullo sviluppo della memoria dichiarativa. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 1993; 19: 397-404

- Nelson C. L'ontogenesi della memoria umana: una prospettiva delle neuroscienze cognitive. Psicologia dello sviluppo 1995; 31: 723-738.

- Nelson, C.; de Haan, M.; Tommaso, K. Basi neurali dello sviluppo cognitivo. In: Damon, W.; Lerner, R.; Kuhn, D.; Siegler, R., editori. Manuale di psicologia infantile. 6a ed. vol. 2: Cognitivo, Percezione e Linguaggio. New Jersey: John Wiley e figli, Inc.; 2006. pag. 3-57.

- Nemanic S, Alvarado M, Bachevalier J. Le regioni ippocampali / paraippocampali e la memoria di riconoscimento: approfondimenti dal confronto visivo accoppiato rispetto alla mancata corrispondenza ritardata dell'oggetto nelle scimmie. Journal of Neuroscience 2004; 24: 2013-2026.

- Richmong J, Nelson CA (2007). Contabilità per il cambiamento nella memoria dichiarativa: una prospettiva delle neuroscienze cognitive. Dev. rev. 27: 349-373.

- Robinson A, Pascalis O. Sviluppo della memoria di riconoscimento visivo flessibile nei neonati umani. Scienze dello sviluppo 2004; 7: 527-533.

- Rose S, Gottfried A, Melloy-Carminar P, Bridger W. Familiarità e preferenze di novità nella memoria di riconoscimento infantile: implicazioni per l'elaborazione delle informazioni. Psicologia dello sviluppo 1982; 18: 704-713.

- Seress L, Abraham H, Tornoczky T, Kosztolanyi G. Formazione cellulare nella formazione dell'ippocampo umano dalla metà della gestazione al tardo periodo postnatale. Neuroscienze 2001; 105: 831-843.

- Zola S, Squire L, Teng E, Stefanacci L, Buffalo E, Clark R. Memoria di riconoscimento alterata nelle scimmie dopo un danno limitato alla regione dell'ippocampo. Journal of Neuroscience 2000; 20: 451-463.

Libri:

- Shaffer RS, Kipp K (2007). Psicologia dello sviluppo. Infanzia e adolescenza (7a ed). Messico: Thomson editori S.A.